E Com¬≠mer¬≠ce Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung ‚Äď √úber¬≠grei¬≠fen¬≠de Pro¬≠zes¬≠se, die Ihr Busi¬≠ness auf Auto¬≠pi¬≠lot bringen

Mon¬≠tag¬≠mor¬≠gen, 8:30 Uhr. Sie √∂ff¬≠nen Ihren Lap¬≠top ‚Äď und sehen nur noch Benach¬≠rich¬≠ti¬≠gun¬≠gen, die wirk¬≠lich wich¬≠tig sind. Kei¬≠ne 20 Tabs, kein st√§n¬≠di¬≠ges Sprin¬≠gen zwi¬≠schen Shop, CRM, Buch¬≠hal¬≠tung, Ads-Mana¬≠ger und Social Media. Alle Bestel¬≠lun¬≠gen sind ver¬≠ar¬≠bei¬≠tet, Rech¬≠nun¬≠gen ver¬≠schickt, Kun¬≠den infor¬≠miert, Lager¬≠be¬≠st√§n¬≠de kor¬≠rekt, und Ihre Wer¬≠be¬≠an¬≠zei¬≠gen reagie¬≠ren auto¬≠ma¬≠tisch auf den aktu¬≠el¬≠len Bestand. Und das Bes¬≠te: Ihr Team arbei¬≠tet an stra¬≠te¬≠gi¬≠schen The¬≠men statt an zeit¬≠fres¬≠sen¬≠dem Copy-Paste.

Das ist kein Zukunfts¬≠traum, son¬≠dern heu¬≠te mach¬≠bar. Der Schl√ľs¬≠sel: kla¬≠re Pro¬≠zes¬≠se, die pas¬≠sen¬≠den Tools und sau¬≠be¬≠re Daten¬≠fl√ľs¬≠se. Die¬≠ser Leit¬≠fa¬≠den zeigt Ihnen Schritt f√ľr Schritt, wie Sie Ihren Shop intern und sys¬≠tem¬≠√ľber¬≠grei¬≠fend auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠ren, wel¬≠che Work¬≠flows mess¬≠bar Umsatz brin¬≠gen ‚Äď und wie Sie Ihre Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen dau¬≠er¬≠haft sta¬≠bil halten.

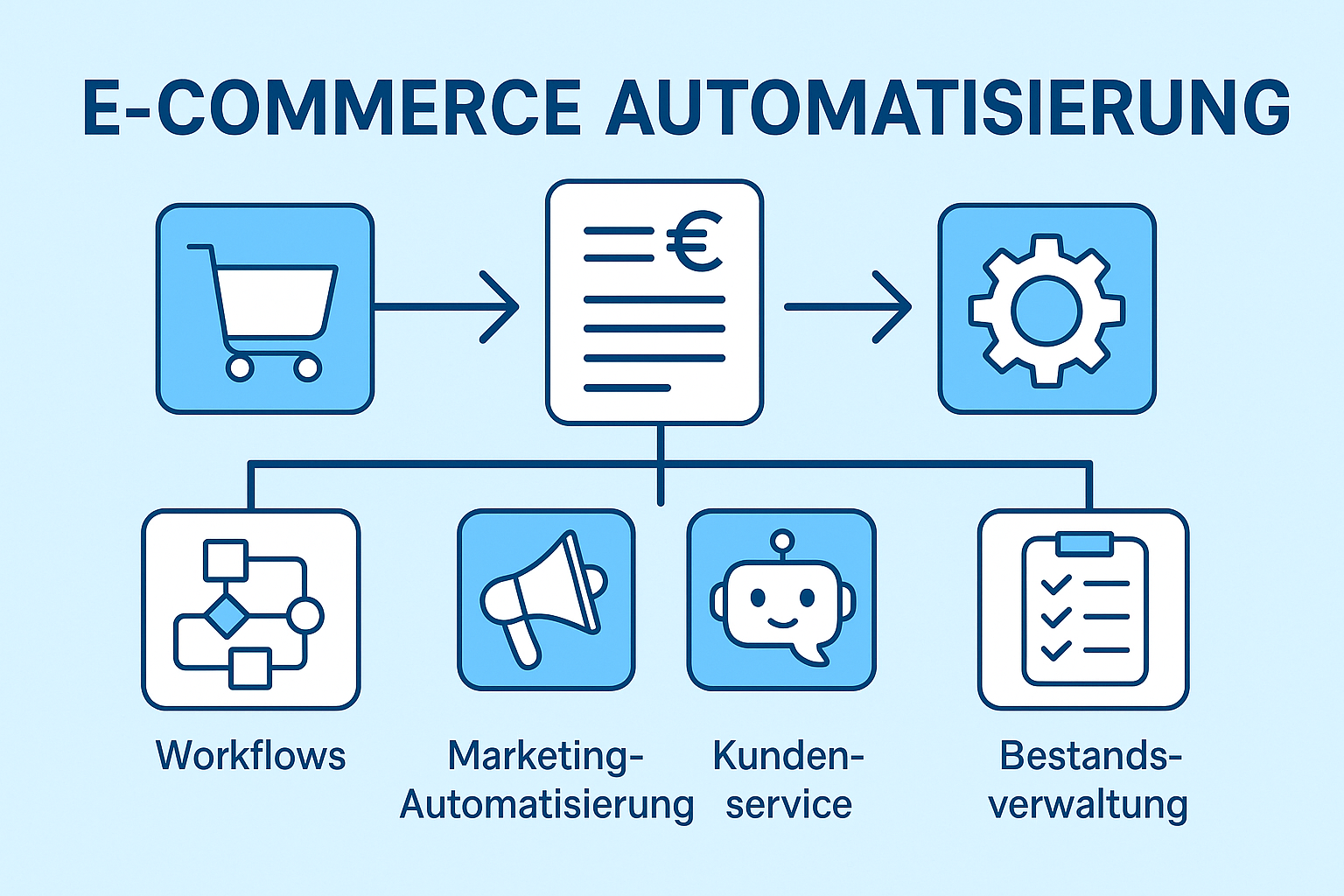

E‚ÄĎCommerce Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung √úbersicht

- Shop-inter­ne Auto­ma­ti­sie­run­gen, die sofort Wir­kung zeigen.

- Über­grei­fen­de Work­flows mit Tools wie n8n, Pabb­ly Con­nect, Zapier oder Make.

- Mar­ke­ting-Auto­ma­ti­sie­run­gen, die mess­bar Umsatz und CLV steigern.

- KI-gest√ľtz¬≠te Sze¬≠na¬≠ri¬≠en (z. B. Pre¬≠dic¬≠ti¬≠ve Inven¬≠to¬≠ry, Dyna¬≠mic Pricing).

- Check¬≠lis¬≠ten, Schritt-f√ľr-Schritt-Anlei¬≠tun¬≠gen, Fall¬≠stu¬≠di¬≠en und Tem¬≠pla¬≠tes.

- Tool-Ver¬≠gleich mit St√§rken/‚ÄčSchw√§chen, Kos¬≠ten¬≠lo¬≠gi¬≠ken und Praxis-Hinweisen.

- 90‚ÄϬ≠Ta¬≠ge-Umset¬≠zungs¬≠plan inkl. KPI- und ROI-Formel.

1. Was bedeu¬≠tet E‚ÄĎCommerce Automatisierung?

Der geplan¬≠te Ein¬≠satz von Soft¬≠ware und Work¬≠flows, um wie¬≠der¬≠keh¬≠ren¬≠de Auf¬≠ga¬≠ben stan¬≠dar¬≠di¬≠siert, repro¬≠du¬≠zier¬≠bar und ohne manu¬≠el¬≠les Ein¬≠grei¬≠fen aus¬≠zu¬≠f√ľh¬≠ren. Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung ist kein ‚Äěnice to have‚Äú, son¬≠dern ein Ska¬≠lie¬≠rungs¬≠he¬≠bel: Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung redu¬≠ziert Kos¬≠ten, mini¬≠miert Feh¬≠ler und schafft Kapa¬≠zi¬≠t√§t f√ľr Wachstum.

Zie­le:

- Zeit spa¬≠ren ‚Äď Hand¬≠ar¬≠beit bei Rou¬≠ti¬≠ne¬≠auf¬≠ga¬≠ben eliminieren.

- Feh¬≠ler redu¬≠zie¬≠ren ‚Äď weni¬≠ger Copy-Pas¬≠te, mehr Datenqualit√§t.

- Ska¬≠lier¬≠bar¬≠keit erh√∂¬≠hen ‚Äď mehr Bestel¬≠lun¬≠gen mit gleich gro¬≠√üem Team.

- Kun¬≠den¬≠er¬≠leb¬≠nis ver¬≠bes¬≠sern ‚Äď schnel¬≠le, kon¬≠sis¬≠ten¬≠te Kommunikation.

- Trans¬≠pa¬≠renz schaf¬≠fen ‚Äď Work¬≠flows sind doku¬≠men¬≠tiert und messbar.

1.1 Zwei Ebe­nen der Automatisierung

- A) Shop‚ÄĎintern: Alles, was direkt im Shop¬≠sys¬≠tem pas¬≠siert (Bestand, Kata¬≠log, Bestell¬≠sta¬≠tus, Rech¬≠nun¬≠gen, Ver¬≠sand-Updates, Chat¬≠bot, Abbrecher-Mails).

B) √úber¬≠grei¬≠fend: Daten¬≠fl√ľs¬≠se zwi¬≠schen Sys¬≠te¬≠men (Shop ‚ÜĒ CRM ‚ÜĒ News¬≠let¬≠ter, Shop ‚ÜĒ Buch¬≠hal¬≠tung, Shop ‚ÜĒ Ads, Shop ‚ÜĒ ERP/‚ÄčLieferant, Shop ‚ÜĒ WMS).

Bei­spiel-Sto­ry (End-to-End):

Bestel¬≠lung bezahlt ‚Üí Shop legt Rech¬≠nung ab ‚Üí CRM legt Kon¬≠takt + Kauf¬≠his¬≠to¬≠rie an ‚Üí E‚ÄĎMail-Serie ‚ÄěOnboar¬≠ding‚Äú star¬≠tet ‚Üí Ver¬≠sand¬≠la¬≠bel wird erzeugt ‚Üí Track¬≠ing wird per SMS ver¬≠schickt ‚Üí Ads f√ľr das Pro¬≠dukt wer¬≠den auto¬≠ma¬≠tisch gedros¬≠selt, wenn der Rest¬≠be¬≠stand kri¬≠tisch ist ‚Üí nach 10 Tagen star¬≠tet auto¬≠ma¬≠ti¬≠sier¬≠tes Review-Nud¬≠ging (freund¬≠li¬≠che, zeit¬≠lich abge¬≠stimm¬≠te Erin¬≠ne¬≠run¬≠gen, die den Kun¬≠den zu einer Pro¬≠dukt¬≠be¬≠wer¬≠tung anre¬≠gen) ‚Üí 45 Tage sp√§¬≠ter trig¬≠gert eine Cross-Sell-Kam¬≠pa¬≠gne auf Basis der Kaufkategorie.

1.2 Rei­fe­grad­mo­dell (Ori­en­tie­rung)

Das Rei­fe­grad­mo­dell hilft Ihnen ein­zu­schät­zen, wo Ihr Unter­neh­men aktu­ell steht und wel­che Schrit­te als Nächs­tes sinn­voll sind, um Ihr Auto­ma­ti­sie­rungs­ni­veau zu erhö­hen. Jede Stu­fe baut auf der vor­he­ri­gen auf und bringt neue Effizienzpotenziale.

ūüĒĻ Stu¬≠fe 1 ‚Äď Ad-hoc

- Kenn¬≠zei¬≠chen: Abl√§u¬≠fe sind √ľber¬≠wie¬≠gend manu¬≠ell, oft in Excel-Tabel¬≠len doku¬≠men¬≠tiert. Daten wer¬≠den mehr¬≠fach ein¬≠ge¬≠ge¬≠ben (Shop ‚Üí CRM ‚Üí Buch¬≠hal¬≠tung), h√§u¬≠fig per Copy-Paste.

- Risi­ken: Hohe Feh­ler­quo­te, lang­sa­me Reak­ti­ons­zei­ten, kei­ne ein­heit­li­chen Daten.

- Bei¬≠spiel: Bestel¬≠lun¬≠gen wer¬≠den per Hand ins Buch¬≠hal¬≠tungs¬≠sys¬≠tem √ľber¬≠tra¬≠gen, Kun¬≠den¬≠mails indi¬≠vi¬≠du¬≠ell getippt.

- Ziel: Schnel­le Ent­las­tung durch ers­te, ein­fa­che Automatisierungen.

ūüĒĻ Stu¬≠fe 2 ‚Äď Teilautomatisiert

- Kenn¬≠zei¬≠chen: Ein¬≠zel¬≠ne Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen im Shop sind aktiv ‚Äď etwa Abbre¬≠cher-Mails, auto¬≠ma¬≠ti¬≠sche Rech¬≠nungs¬≠er¬≠stel¬≠lung oder Versandbenachrichtigungen.

- Nut­zen: Ers­te Zeit­er­spar­nis und weni­ger manu­el­le Routinearbeit.

- Bei­spiel: Eine Waren­korb­ab­bruch-Auto­ma­ti­on sen­det nach 24 Stun­den eine Erin­ne­rung mit Checkout-Link.

- Ziel: Shop-inter­ne Auto­ma­ti­sie­run­gen voll­stän­dig aus­schöp­fen, bevor kom­ple­xe Inte­gra­tio­nen starten.

ūüĒĻ Stu¬≠fe 3 ‚Äď Integriert

- Kenn¬≠zei¬≠chen: Die wich¬≠tigs¬≠ten Sys¬≠te¬≠me (Shop, CRM, Buch¬≠hal¬≠tung, News¬≠let¬≠ter-Tool) sind √ľber Schnitt¬≠stel¬≠len oder Auto¬≠ma¬≠ti¬≠ons¬≠platt¬≠for¬≠men verbunden.

- Nut­zen: Daten flie­ßen auto­ma­tisch zwi­schen den Sys­te­men, Stan­dard-Work­flows lau­fen zuver­läs­sig im Hintergrund.

- Bei¬≠spiel: Neue Bestel¬≠lun¬≠gen legen auto¬≠ma¬≠tisch Kun¬≠den im CRM an, erstel¬≠len Rech¬≠nun¬≠gen in der Buch¬≠hal¬≠tung und f√ľgen K√§u¬≠fer dem pas¬≠sen¬≠den News¬≠let¬≠ter-Seg¬≠ment hinzu.

- Ziel: Manu¬≠el¬≠le Daten¬≠ein¬≠ga¬≠be ver¬≠mei¬≠den und Pro¬≠zes¬≠se team¬≠√ľber¬≠grei¬≠fend kon¬≠sis¬≠tent gestalten.

ūüĒĻ Stu¬≠fe 4 ‚Äď Datengetrieben

- Kenn­zei­chen: Auto­ma­ti­sie­run­gen reagie­ren dyna­misch auf Kun­den­da­ten und Ereig­nis­se. Seg­men­tie­rung, Per­so­na­li­sie­rung und Ereig­nis-Trig­ger sind Stan­dard. Moni­to­ring misst die Per­for­mance der Workflows.

- Nut­zen: Ziel­ge­rich­te­te Kom­mu­ni­ka­ti­on, höhe­re Con­ver­si­on-Rates, weni­ger Streuverluste.

- Bei­spiel: Kun­den, die ein bestimm­tes Pro­dukt gekauft haben, erhal­ten nach 30 Tagen auto­ma­tisch Zube­hör-Emp­feh­lun­gen, basie­rend auf ihrer Kaufhistorie.

- Ziel: Aus Daten kon­kre­te Aktio­nen ablei­ten und Kam­pa­gnen gezielt steuern.

ūüĒĻ Stu¬≠fe 5 ‚Äď Pr√§diktiv

- Kenn¬≠zei¬≠chen: K√ľnst¬≠li¬≠che Intel¬≠li¬≠genz (KI) und Machi¬≠ne Lear¬≠ning unter¬≠st√ľt¬≠zen bei Vor¬≠her¬≠sa¬≠gen und auto¬≠ma¬≠ti¬≠schen Ent¬≠schei¬≠dun¬≠gen. Prei¬≠se, Best√§n¬≠de und Kam¬≠pa¬≠gnen pas¬≠sen sich pro¬≠ak¬≠tiv an.

- Nut­zen: Maxi­ma­le Effi­zi­enz, pro­ak­ti­ve Steue­rung statt reak­ti­ver Reaktion.

- Bei­spiel: KI pro­gnos­ti­ziert, wann ein Arti­kel aus­ver­kauft sein wird, und löst recht­zei­tig eine Nach­be­stel­lung aus. Prei­se wer­den auto­ma­tisch an Nach­fra­ge und Wett­be­werb angepasst.

- Ziel: Das Unter­neh­men so steu­ern, dass Eng­päs­se und Chan­cen vor ihrem Ein­tre­ten erkannt werden.

ūüí° Tipp:

In der Pra¬≠xis befin¬≠den sich vie¬≠le Unter¬≠neh¬≠men zwi¬≠schen Stu¬≠fe 2 und Stu¬≠fe 3 ‚Äď sie haben ers¬≠te Shop-inter¬≠ne Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen, aber noch kei¬≠ne voll¬≠st√§n¬≠di¬≠ge Systemintegration.

Ziel: Wenn Sie aktu­ell auf Stu­fe 1 oder 2 ste­hen, ist ein rea­lis­ti­scher ers­ter Mei­len­stein, in 90 Tagen auf Stu­fe 3 zu kom­men, damit Ihre Kern­sys­te­me inte­griert und Stan­dard-Work­flows sta­bil sind.

Von dort aus kön­nen Sie mit­tel­fris­tig auf Stu­fe 4 auf­stei­gen, um daten­ge­trie­be­ne, per­so­na­li­sier­te Auto­ma­ti­sie­run­gen umzusetzen.

2. Shop‚ÄĎinterne Automatisierung

Bevor Sie Sys¬≠te¬≠me mit¬≠ein¬≠an¬≠der ver¬≠kn√ľp¬≠fen, sor¬≠gen Sie daf√ľr, dass Ihr Shop selbst m√∂g¬≠lichst aut¬≠ark arbeitet.

2.1 Pro­dukt- & Bestands­ver­wal­tung automatisieren

War¬≠um? Nichts kos¬≠tet schnel¬≠ler Umsatz als ‚Äěver¬≠grif¬≠fen‚Äú, Fehl¬≠lie¬≠fe¬≠run¬≠gen oder fal¬≠sche Verf√ľgbarkeiten.

Not­wen­di­ge Schritte:

- Echt¬≠zeit-Bestand akti¬≠vie¬≠ren und tra¬≠cken (pro SKU/‚ÄčVariante).

- Min¬≠dest¬≠be¬≠st√§n¬≠de defi¬≠nie¬≠ren (pro SKU) ‚Äď z.‚ÄĮB. 5/10/20 St√ľck je nach Abverkauf.

- Warn­lo­gik aufsetzen:

- Info-Ban¬≠ner (‚ÄěNur noch X verf√ľgbar‚Äú)

- Inter¬≠ne Benach¬≠rich¬≠ti¬≠gung (E‚ÄĎMail/‚ÄčSlack)

- Optio¬≠nal: ‚ÄěBack¬≠or¬≠der‚Äú mit rea¬≠lis¬≠ti¬≠scher Lieferzeit.

- Auto­ma­ti­sche Lieferantenbestellung:

- Trig­ger: Bestand < Mindestmenge

- Akti­on: Bestell­vor­schlag oder Bestel­lung gene­rie­ren (PDF/CSV/API)

- Appr¬≠oval-Step durch Ein¬≠kauf (4‚ÄĎAugen‚ÄĎPrinzip)

- Kata­log­pfle­ge automatisieren:

- Ein­heit­li­che Attri­but­sets (Far­be, Grö­ße, Material)

- Medi¬≠en-Regeln (Bild¬≠gr√∂¬≠√üen, Alt‚ÄĎTexte)

- Auto­ma­ti­sche Qua­li­täts­checks (feh­len­de Bil­der, feh­len­de GTIN)

Pra­xis­bei­spiel:

Ein B2C‚ÄĎKosmetikshop imple¬≠men¬≠tiert ‚ÄěBestand < 15 ‚Üí Slack‚ÄĎAlert; < 8 ‚Üí Lieferanten‚ÄĎPurchase Order‚ÄĎDraft; < 5 ‚Üí Pro¬≠dukt¬≠sei¬≠te zeigt Lie¬≠fer¬≠hin¬≠weis + Ads‚ÄĎKampagne wird auto¬≠ma¬≠tisch gedros¬≠selt‚Äú. Ergeb¬≠nis: Deut¬≠lich weni¬≠ger Out‚ÄĎof‚ÄĎStock, weni¬≠ger Ad‚ÄĎWaste, h√∂he¬≠re Kundenzufriedenheit.

Check¬≠lis¬≠te ‚Äď Bestand/‚ÄčKatalog

- Min­dest­be­stän­de je SKU definiert

- Alerts (E‚ÄĎMail/‚ÄčSlack) bei Untergrenzen

- Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sche Purcha¬≠se Order‚ÄĎDraft (mit Arti¬≠kel, Men¬≠ge, Preis, Lieferadresse)

- Produktseiten‚ÄĎHinweis bei nied¬≠ri¬≠ger Verf√ľgbarkeit

- Kon­sis­ten­te Attri­bu­te / Variantenlogik

- Medi¬≠en¬≠re¬≠geln + Alt‚ÄĎText‚ÄĎGenerator (z. B. per AI)

2.2 Preis- und Pro­mo­ti­on-Logik (optio­nal dynamisch)

- Trig­ger­ty­pen: Lager­stand, Sai­son, Nach­fra­ge, Mar­ge, Wettbewerb.

- Regeln: ‚ÄěWenn Lager > 500 ‚Üí ‚ÄĎ10 % Pro¬≠mo‚Äú, ‚ÄěWenn Abver¬≠kauf < Plan ‚Üí Bund¬≠le anbieten‚Äú.

- Risi¬≠ken: Preis-Hop¬≠ping, Mar¬≠ken¬≠wahr¬≠neh¬≠mung ‚Äď A/‚ÄčB‚ÄĎtesten, Limits setzen.

Mini‚ÄĎPlaybook:

- Best­sel­ler nie dau­er­haft rabattieren.

- Lang­sam­dre­her: Sequenz aus Bund­le → Rabatt → Abverkauf.

- Pro¬≠mo¬≠ti¬≠ons auto¬≠ma¬≠tisch an Kata¬≠log-Kenn¬≠zei¬≠chen kop¬≠peln (Tags/‚ÄčCollections).

2.3 Waren¬≠korb¬≠ab¬≠bruch-Manage¬≠ment (E‚ÄĎMail/‚ÄčSMS/‚ÄčWhatsApp)

War¬≠um? Je nach Bran¬≠che blei¬≠ben 60‚Äď80 % der Carts lie¬≠gen. Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sier¬≠te Erin¬≠ne¬≠run¬≠gen holen mess¬≠bar Umsatz zur√ľck.

Blue¬≠print (3‚ÄĎstufig):

- T+2h: Erin­ne­rung ohne Rabatt, kla­rer Call-to-Action, Direkt­link zum Checkout.

- T+24h: Zwei¬≠te Erin¬≠ne¬≠rung, Social Pro¬≠of (Bewer¬≠tun¬≠gen), FAQ‚ÄĎSnippet (Versand/‚ÄčRetoure).

- T+72h: Limi­tier­ter Anreiz (klei­ner Rabatt oder Free Ship­ping), Countdown.

Vor­la­gen-Snip­pets:

- Betreff 1: ‚ÄěNoch da? Dei¬≠ne Aus¬≠wahl war¬≠tet (Check¬≠out in 1 Klick)‚Äú

- Betreff 2: ‚ÄěBeliebt & fast weg: siche¬≠re dir jetzt [Pro¬≠dukt¬≠na¬≠me]‚Äú

- CTA‚ÄĎText: ‚ÄěWaren¬≠korb √∂ff¬≠nen & Kauf abschlie√üen‚Äú

KPIs: √Ėff¬≠nungs¬≠ra¬≠te, Klick¬≠ra¬≠te, Wie¬≠der¬≠her¬≠stel¬≠lungs¬≠ra¬≠te, √ė Rabatt¬≠kos¬≠ten pro Rettung.

Fein¬≠jus¬≠tie¬≠rung: Rabatt erst in Mail 3; SMS nur bei Opt‚ÄĎin; Whats¬≠App mit kla¬≠rer Einwilligung.

Check¬≠lis¬≠te ‚Äď Abbrecher

- Ereignis‚ÄĎTracking (Cart/‚ÄčCheckout) aktiv

- Deep‚ÄĎLink zum Check¬≠out mit Persistenz

- 2‚Äď3 Ber√ľh¬≠run¬≠gen, mobile‚ÄĎoptimiert

- Rabatt nur sp√§t/‚Äčsegmentiert

- Recht¬≠li¬≠cher Rah¬≠men (Opt‚ÄĎin, Impres¬≠sum, Abmeldung)

2.4 Kun­den­ser­vice automatisieren

Bau­stei­ne:

- Helpcenter/‚ÄčFAQ (selbst bedien¬≠bar, SEO‚ÄĎtauglich)

- Chat¬≠bot f√ľr Stan¬≠dard¬≠fra¬≠gen (Ver¬≠sand, Retou¬≠re, Gr√∂¬≠√üen, Verf√ľgbarkeit)

- Ticket‚ÄĎRouting nach Thema/‚ÄčPriorit√§t/‚ÄčKundengruppe

- Status‚ÄĎAutomationen: Bestel¬≠lung erhal¬≠ten ‚Üí in Bear¬≠bei¬≠tung ‚Üí ver¬≠sen¬≠det ‚Üí zugestellt

- RMA‚ÄĎFlow: Retou¬≠re anmel¬≠den ‚Üí Label gene¬≠rie¬≠ren ‚Üí Gut¬≠schrift automatisiert

Bei­spiel-Dia­log­fluss (Kurz­form):

- Kun¬≠de: ‚ÄěWo ist mei¬≠ne Bestellung?‚Äú

- Bot pr√ľft Order ID (ein¬≠deu¬≠ti¬≠ge Bestell¬≠num¬≠mer), ruft Track¬≠ing (Sen¬≠dungs¬≠ver¬≠fol¬≠gung) ab, zeigt ETA (Esti¬≠ma¬≠ted Time of Arri¬≠val ‚Äď vor¬≠aus¬≠sicht¬≠li¬≠cher Lie¬≠fer¬≠ter¬≠min).

- Bei Pro¬≠blem (z. B. ‚ÄěZuge¬≠stellt, aber nicht erhal¬≠ten‚Äú): Bot bie¬≠tet Sofort-Optio¬≠nen (Nach¬≠bar¬≠schaft che¬≠cken, Abstell¬≠ge¬≠neh¬≠mi¬≠gung ertei¬≠len) und erzeugt bei Bedarf ein Ticket (Sup¬≠port¬≠fall im Help¬≠desk-Sys¬≠tem) an den Sup¬≠port mit allen Kontextdaten.

KPI-Set (Kenn­zah­len zur Leis­tungs­mes­sung):

- First Respon­se Time (Zeit bis zur ers­ten Ant­wort an den Kunden)

- Reso¬≠lu¬≠ti¬≠on Time (Zeit bis zur end¬≠g√ľl¬≠ti¬≠gen Probleml√∂sung)

- CSAT (Cus¬≠to¬≠mer Satis¬≠fac¬≠tion Score ‚Äď Kun¬≠den¬≠zu¬≠frie¬≠den¬≠heits¬≠wert, oft per kur¬≠zer Umfra¬≠ge ermittelt)

- Self-Ser¬≠vice-Rate (Anteil der Anfra¬≠gen, die Kun¬≠den eigen¬≠st√§n¬≠dig √ľber Hil¬≠fe¬≠ar¬≠ti¬≠kel, FAQs oder Chat¬≠bot l√∂sen)

- Ticket Deflec­tion (Anzahl der Anfra­gen, die durch Self-Ser­vice oder Auto­ma­ti­sie­rung vom Sup­port-Team fern­ge­hal­ten werden)

2.5 Ver­sand, Ful­fill­ment & Benachrichtigungen

- Label‚ÄĎErstellung auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠ren (Carrier‚ÄĎAPI, WMS/3PL).

- Tracking‚ÄĎE‚ÄĎMails/‚ÄčSMS mit eige¬≠nem Bran¬≠ding, dyna¬≠mi¬≠schen Statusbausteinen.

- Adress‚ÄĎValidierung (redu¬≠ziert Fehlzustellungen).

- Pick/‚ÄčPack‚ÄĎChecklisten (Barcode‚ÄĎScanning, Wiegekontrolle).

- Split‚ÄĎShipments und Back¬≠or¬≠ders auto¬≠ma¬≠tisch erkl√§ren/‚Äčkommunizieren.

Check¬≠lis¬≠te ‚Äď Fulfillment

- Label‚ÄĎErstellung und Mani¬≠fest automatisiert

- Tracking‚ÄĎEvents ‚Üí Kundenkommunikation

- Adress‚ÄĎValidator aktiv

- Barcode‚ÄĎScan im Packprozess

- SLA‚ÄĎMonitoring (Zeit von Bestel¬≠lung bis √úbergabe)

3. Über­grei­fend auto­ma­ti­sier­te Pro­zes­se mit Pabb­ly Con­nect, n8n & Co.

3.1 War¬≠um √ľber¬≠grei¬≠fend auto¬≠ma¬≠ti¬≠sier¬≠te Prozesse?

Sobald meh¬≠re¬≠re Sys¬≠te¬≠me im Spiel sind, frisst manu¬≠el¬≠le √úber¬≠tra¬≠gung Zeit und erzeugt Feh¬≠ler. √úber¬≠grei¬≠fen¬≠de Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung hei√üt: Ereig¬≠nis¬≠se (Order Paid, Item Low Stock, Refund Issued) l√∂sen Work¬≠flows aus, die in ande¬≠ren Sys¬≠te¬≠men die pas¬≠sen¬≠de Akti¬≠on ansto¬≠√üen ‚Äď zuver¬≠l√§s¬≠sig, pro¬≠to¬≠kol¬≠liert, wiederholbar.

3.2 Architektur‚ÄĎBasics f√ľr sta¬≠bi¬≠le Flows

Damit Ihre Auto­ma­ti­sie­run­gen zuver­läs­sig und lang­fris­tig feh­ler­frei lau­fen, soll­ten Sie die­se tech­ni­schen Grund­prin­zi­pi­en beachten:

- Web­hook (auto­ma­ti­scher Daten-Über­tra­gungs­me­cha­nis­mus zwi­schen Systemen)s statt Polling

- Web¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Systemen)s sind auto¬≠ma¬≠ti¬≠sche ‚ÄěPush‚Äú-Benachrichtigungen Ihres Sys¬≠tems, sobald ein Ereig¬≠nis ein¬≠tritt (z. B. neue Bestellung).

- Pol¬≠ling bedeu¬≠tet, dass ein Sys¬≠tem regel¬≠m√§¬≠√üig nach¬≠fragt, ob es neue Daten gibt ‚Äď das ist lang¬≠sa¬≠mer und belas¬≠tet Ressourcen.

- Emp­feh­lung: Wenn mög­lich, immer Web­hook (auto­ma­ti­scher Daten-Über­tra­gungs­me­cha­nis­mus zwi­schen Systemen)s verwenden.

- Idem­po­tenz

- Sicher¬≠stel¬≠len, dass der¬≠sel¬≠be Work¬≠flow bei mehr¬≠fa¬≠cher Aus¬≠f√ľh¬≠rung immer das glei¬≠che Ergeb¬≠nis liefert.

- Bei¬≠spiel: Falls eine Bestel¬≠lung dop¬≠pelt als ‚Äěneu‚Äú gemel¬≠det wird, darf sie nicht zwei¬≠mal ins CRM geschrie¬≠ben werden.

- Pra­xis: Kom­bi­na­ti­on aus Order-ID + Pro­zess­schritt als ein­deu­ti­ger Schutz gegen Dubletten.

- Retries & Dead Let­ter Queue

- Retries: Falls eine API-Anfra­ge fehl­schlägt (z. B. Ser­ver nicht erreich­bar), den Ver­such auto­ma­tisch wiederholen.

- Dead Let¬≠ter Queue: Hart¬≠n√§¬≠cki¬≠ge Feh¬≠ler¬≠f√§l¬≠le sam¬≠meln, um sie sp√§¬≠ter manu¬≠ell zu pr√ľ¬≠fen und zu korrigieren.

- Varia­blen & Secrets

- Zugangs­da­ten wie API-Keys nie­mals im Klar­text in Flows schreiben.

- Statt¬≠des¬≠sen in einem siche¬≠ren Spei¬≠cher (‚ÄěSecrets Mana¬≠ger‚Äú) able¬≠gen und √ľber Varia¬≠blen nutzen.

- Namens­kon­ven­tio­nen

- Flows so benen­nen, dass Zweck und Ver­si­on sofort erkenn­bar sind.

- Bei¬≠spiel: shopify_‚ÄčnewOrder_‚Äčto_‚Äčcrm_‚ÄčcreateContact_‚Äčv1 (Quel¬≠le, Ereig¬≠nis, Ziel, Akti¬≠on, Version).

- Obser­va­bi­li­ty (Beob­acht­bar­keit)

- Immer nach­voll­zieh­bar machen, was der Flow wann getan hat.

- Dazu geh√∂¬≠ren: Pro¬≠to¬≠kol¬≠lie¬≠rung (Log¬≠ging), Feh¬≠ler¬≠mel¬≠dun¬≠gen per Slack/‚ÄčE‚ÄĎMail, Mes¬≠sung der Durchlaufzeiten.

- Ver­sio­nie­rung & Staging

- √Ąnde¬≠run¬≠gen erst in einer Test¬≠um¬≠ge¬≠bung (Sta¬≠ging) umset¬≠zen und pr√ľfen.

- Erst nach erfolg¬≠rei¬≠chem Test in die Pro¬≠duk¬≠tiv¬≠um¬≠ge¬≠bung (Live-Sys¬≠tem) √ľbernehmen.

3.3 Beispiel‚ÄĎWorkflows (kon¬≠kret & nachbaubar)

In die­sem Abschnitt sehen Sie vier pra­xis­er­prob­te Auto­ma­ti­sie­rungs-Work­flows, die Sie direkt in einer Platt­form wie n8n, Pabb­ly Con­nect, Make oder Zapier nach­bau­en können.

Jeder Work­flow besteht aus:

- Trig¬≠ger ‚Äď das Ereig¬≠nis, das den Ablauf startet

- Schrit¬≠te ‚Äď was der Flow auto¬≠ma¬≠ti¬≠siert tut

- Zweck/‚ÄčNutzen ‚Äď war¬≠um die¬≠ser Flow einen Mehr¬≠wert bringt

Work¬≠flow A: Neue Bestel¬≠lung ‚Üí CRM ‚Üí E‚ÄĎMail-Serie

Zweck:

Neue Kun¬≠den¬≠kon¬≠tak¬≠te auto¬≠ma¬≠tisch in Ihr CRM (Cus¬≠to¬≠mer Rela¬≠ti¬≠onship Manage¬≠ment-Sys¬≠tem) √ľber¬≠neh¬≠men und sofort mit einer per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠sier¬≠ten Post-Purcha¬≠se-Serie starten.

Trig­ger:

‚ÄěOrder Paid‚Äú (Bestel¬≠lung bezahlt) ‚Äď gesen¬≠det als Web¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Sys¬≠te¬≠men) vom Shop.

Web¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Sys¬≠te¬≠men): Eine Art ‚ÄěPush-Nach¬≠richt‚Äú vom Shop¬≠sys¬≠tem an Ihre Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rungs¬≠platt¬≠form, sobald ein bestimm¬≠tes Ereig¬≠nis eintritt.

Schrit­te im Detail:

- Bestel­lung abrufen

- Alle rele¬≠van¬≠ten Daten √ľber die API (Pro¬≠gram¬≠mier¬≠schnitt¬≠stel¬≠le) des Shops ein¬≠ho¬≠len: Arti¬≠kel (Posi¬≠tio¬≠nen), Gesamt¬≠wert, Ver¬≠sand¬≠art, Kundendaten.

- Die¬≠se Daten wer¬≠den als ‚ÄěPay¬≠load‚Äú an den n√§chs¬≠ten Schritt √ľbergeben.

- Kon­takt im CRM upserten

- ‚ÄěUpsert‚Äú bedeu¬≠tet: Falls der Kon¬≠takt schon exis¬≠tiert, aktua¬≠li¬≠sie¬≠ren; falls nicht, neu anlegen.

- Iden¬≠ti¬≠fi¬≠zie¬≠rung erfolgt √ľber E‚ÄĎMail-Adres¬≠se oder Telefonnummer.

- Tag­ging im CRM

- Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sche Mar¬≠kie¬≠rung des Kon¬≠takts mit Schlag¬≠wor¬≠ten wie ‚ÄěK√§u¬≠fer‚Äú, ‚ÄěKate¬≠go¬≠rie: Snea¬≠k¬≠ers‚Äú, ‚ÄěAOV-Seg¬≠ment: 100‚Äď150‚Äú.

- AOV = Avera­ge Order Value, also der durch­schnitt­li­che Bestellwert.

- News­let­ter-Sys­tem aktualisieren

- Kon¬≠takt in das E‚ÄĎMail-Mar¬≠ke¬≠ting-Tool einschreiben.

- Dem pas¬≠sen¬≠den Seg¬≠ment zuord¬≠nen (z. B. ‚ÄěNeu-Kun¬≠de‚Äú, ‚ÄěSnea¬≠k¬≠er-K√§u¬≠fer‚Äú).

- Post-Purcha­se-Serie starten

- Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sier¬≠te E‚ÄĎMails, die den Kun¬≠den nach dem Kauf begleiten:

- Tag 0: Bestellbestätigung

- Tag 2: Produktpflege-Tipps

- Tag 10: Cross-Selling-Angebote

- Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sier¬≠te E‚ÄĎMails, die den Kun¬≠den nach dem Kauf begleiten:

- Log­ging und Fehler-Alerts

- Alle Aktio­nen protokollieren.

- Falls ein Schritt fehl¬≠schl√§gt, eine Slack-/E‚ÄϬ≠Mail-Benach¬≠rich¬≠ti¬≠gung an das Team senden.

n8n-Fluss­dia­gramm (ver­ein­facht):

Web¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Sys¬≠te¬≠men) ‚Üí HTTP Request (Shop API) ‚Üí IF (Kon¬≠takt vor¬≠han¬≠den?) ‚Üí CRM Node (Create/‚ÄčUpdate) ‚Üí E‚ÄĎMail-Tool Node (Add to List + Start Flow) ‚Üí Slack Node (Success/‚ÄčFail)

Work­flow B: Zah­lungs­aus­fall → Mah­nung + Buchhaltung

Zweck:

Zah­lungs­aus­fäl­le auto­ma­tisch bear­bei­ten, Kun­den erin­nern und Buch­hal­tungs­sta­tus aktualisieren.

Trig­ger:

‚ÄěPay¬≠ment Fai¬≠led‚Äú (Zah¬≠lung fehl¬≠ge¬≠schla¬≠gen) ‚Äď Event vom Shop oder Zahlungsanbieter.

Schrit­te im Detail:

- Kun­den­be­nach­rich­ti­gung

- E‚ÄĎMail mit Infor¬≠ma¬≠ti¬≠on, dass die Zah¬≠lung fehl¬≠ge¬≠schla¬≠gen ist.

- Alter¬≠na¬≠ti¬≠ve siche¬≠re Zah¬≠lungs¬≠me¬≠tho¬≠den anbie¬≠ten (Pay¬≠Pal, Sofort¬≠√ľber¬≠wei¬≠sung etc.).

- Buch­hal­tungs­sta­tus aktualisieren

- Rech¬≠nung im Buch¬≠hal¬≠tungs¬≠sys¬≠tem auf ‚Äěoffen/‚Äčmahnen‚Äú setzen.

- Fol­low-up im CRM planen

- Bei B2B-Kun­den: Tele­fo­ni­schen Nach­fass-Ter­min im CRM erstellen.

- Retry-Logik umset­zen

- Nach 48 Stun­den auto­ma­ti­sche Erin­ne­rung senden.

- Falls kei­ne Zah­lung ein­geht: Bestel­lung stor­nie­ren und Bestand wie­der freigeben.

Work­flow C: Low Stock → Ein­kauf + Ads drosseln

Zweck:

Eng­päs­se ver­mei­den, indem das Ein­kaufs­team und das Mar­ke­ting auto­ma­tisch infor­miert und gesteu­ert werden.

Trig­ger:

‚ÄěBestand < Min¬≠dest¬≠men¬≠ge‚Äú ‚Äď Mel¬≠dung aus dem Shop oder Warenwirtschaftssystem.

Schrit­te im Detail:

- Slack-Alert an Einkauf

- Nach¬≠richt mit SKU (Stock Kee¬≠ping Unit = ein¬≠deu¬≠ti¬≠ge Pro¬≠dukt¬≠num¬≠mer), aktu¬≠el¬≠lem Bestand, durch¬≠schnitt¬≠li¬≠chem Abverkauf/‚ÄčWoche und emp¬≠foh¬≠le¬≠ner Bestellmenge.

- Lie­fe­ran­ten-PO-Ent­wurf erstellen

- PO = Purcha­se Order (Bestel­lung beim Lieferanten).

- Ent¬≠wurf als PDF oder CSV gene¬≠rie¬≠ren, ggf. per API (Pro¬≠gram¬≠mier¬≠schnitt¬≠stel¬≠le) direkt ins ERP/‚ÄčLieferantensystem.

- Ads-Kam­pa­gnen anpassen

- Im Ads Mana­ger die Kam­pa­gne pau­sie­ren oder das Bud­get redu­zie­ren, um kei­nen Traf­fic auf fast aus­ver­kauf­te Pro­duk­te zu schicken.

- Pro­dukt­sei­te aktualisieren

- Hin¬≠weis ein¬≠blen¬≠den: ‚ÄěNur noch X St√ľck ver¬≠f√ľg¬≠bar‚Äú ‚Äď stei¬≠gert Dring¬≠lich¬≠keit und Conversion.

Work­flow D: Neu­es Pro­dukt → Social + PR

Zweck:

Neue Pro¬≠duk¬≠te sofort √ľber Social Media, News¬≠let¬≠ter und PR ver¬≠brei¬≠ten ‚Äď ohne manu¬≠el¬≠le Doppeleingaben.

Trig­ger:

Pro¬≠dukt¬≠sta¬≠tus im Shop wird auf ‚Äěaktiv‚Äú gesetzt.

Schrit­te im Detail:

- Social-Media-Post erstel­len

- Vor¬≠la¬≠ge mit Varia¬≠blen wie Pro¬≠dukt¬≠na¬≠me, Preis, USPs (Uni¬≠que Sel¬≠ling Pro¬≠po¬≠si¬≠ti¬≠ons = Allein¬≠stel¬≠lungs¬≠merk¬≠ma¬≠le) f√ľllen.

- In Social-Pla­nungs­tools wie Buf­fer oder Hoot­suite einplanen.

- Bil¬≠der f√ľr ver¬≠schie¬≠de¬≠ne For¬≠ma¬≠te anpassen

- Auto­ma­tisch Grö­ßen wie 1:1, 4:5, 16:9 erzeugen.

- News¬≠let¬≠ter-Update einf√ľgen

- Kur¬≠ze Pro¬≠dukt¬≠vor¬≠stel¬≠lung ins Seg¬≠ment ‚ÄěNeu¬≠hei¬≠ten‚Äú einspielen.

- PR-Ver­tei­ler informieren

- Auto­ma­tisch eine Pres­se­mit­tei­lung und ein Daten­blatt an Jour­na­lis­ten und Influen­cer senden.

ūüí° Tipp:

Die¬≠se Work¬≠flows sind modu¬≠lar ‚Äď Sie k√∂n¬≠nen ein¬≠zel¬≠ne Schrit¬≠te hin¬≠zu¬≠f√ľ¬≠gen oder ent¬≠fer¬≠nen. Wich¬≠tig ist, dass Trig¬≠ger und End¬≠ziel klar defi¬≠niert sind und Sie bei jedem Schritt Feh¬≠ler-Alerts einbauen.

3.4 KI-gest√ľtz¬≠te Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen (mit Augenma√ü)

K√ľnst¬≠li¬≠che Intel¬≠li¬≠genz (KI) kann Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen noch leis¬≠tungs¬≠f√§¬≠hi¬≠ger machen, weil sie Mus¬≠ter in Daten erkennt und Vor¬≠her¬≠sa¬≠gen oder Ent¬≠schei¬≠dun¬≠gen eigen¬≠st√§n¬≠dig trifft.

Wich¬≠tig ist jedoch, KI gezielt und mit kla¬≠ren Rah¬≠men¬≠be¬≠din¬≠gun¬≠gen ein¬≠zu¬≠set¬≠zen ‚Äď denn unkon¬≠trol¬≠lier¬≠te Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung kann zu fal¬≠schen Ent¬≠schei¬≠dun¬≠gen oder uner¬≠w√ľnsch¬≠ten Neben¬≠ef¬≠fek¬≠ten f√ľhren.

3.4.1 Pre­dic­ti­ve Inven­to­ry (Bestands­pro­gno­se)

Zweck: Bestän­de so steu­ern, dass Sie weder Out-of-Stock (aus­ver­kauft) noch Over-Stock (zu viel gebun­de­nes Kapi­tal) haben.

Funk­ti­ons­wei­se:

- Ein­fa­che Vari­an­te: Berech­nung auf Basis eines glei­ten­den Durch­schnitts der Ver­kaufs­zah­len + Trendanalyse.

- Fort¬≠ge¬≠schrit¬≠ten: Machi¬≠ne Lear¬≠ning Fore¬≠cast (ML-gest√ľtz¬≠te Vor¬≠her¬≠sa¬≠ge), die zus√§tz¬≠lich sai¬≠so¬≠na¬≠le Mus¬≠ter, Wer¬≠be¬≠ak¬≠tio¬≠nen, Lie¬≠fer¬≠ver¬≠z√∂¬≠ge¬≠run¬≠gen und exter¬≠ne Fak¬≠to¬≠ren (z. B. Wet¬≠ter, Fei¬≠er¬≠ta¬≠ge) ber√ľcksichtigt.

Pra­xis­bei­spiel:

Das Sys¬≠tem pro¬≠gnos¬≠ti¬≠ziert, dass SKU ‚ÄěSnea¬≠k¬≠er-123‚Äú bei gleich¬≠blei¬≠ben¬≠der Nach¬≠fra¬≠ge in 19 Tagen aus¬≠ver¬≠kauft sein wird. Es schl√§gt auto¬≠ma¬≠tisch vor:

- Purcha¬≠se Order (PO) √ľber 500 St√ľck ausl√∂sen

- Lead Time (Lie¬≠fer¬≠zeit vom Lie¬≠fe¬≠ran¬≠ten) von 14 Tagen ber√ľcksichtigen

- Sicher¬≠heits¬≠be¬≠stand von 50 St√ľck einhalten

Nut­zen:

- Ver­mei­dung von Engpässen

- Gerin­ge­re Lagerkosten

- Weni­ger Kapitalbindung

3.4.2. Dyna­mic Pri­cing (dyna­mi­sche Preisgestaltung)

Zweck: Prei­se auto­ma­tisch an Markt­be­din­gun­gen, Nach­fra­ge oder Lager­be­stand anpas­sen, um Mar­ge und Absatz zu optimieren.

Funk­ti­ons­wei­se:

- Fest­le­gung von Regeln und Gren­zen (z. B. Min­dest­mar­ge, Markenrichtlinien).

- Anpas¬≠sung erfolgt nur bei Pro¬≠duk¬≠ten, wo es sinn¬≠voll ist ‚Äď etwa bei Lang¬≠sam¬≠dre¬≠hern oder Restposten.

- Sys­tem bezieht Wett­be­werbs­prei­se, Nach­fra­ge­ent­wick­lung und Lager­be­stän­de mit ein.

Pra­xis­bei­spiel:

- Preis eines lang­sam dre­hen­den Pro­dukts wird auto­ma­tisch um 10 % gesenkt, um Abver­kauf zu beschleunigen.

- Best­sel­ler-Preis steigt leicht, wenn Nach­fra­ge hoch und Bestand nied­rig ist.

Wich­tig:

- Kein unkon¬≠trol¬≠lier¬≠tes ‚ÄěPreis-Hop¬≠ping‚Äú, das Kun¬≠den verwirrt.

- Immer im Rah­men der gesetz­li­chen Vor­ga­ben und Markenrichtlinien.

3.4.3. Pro­dukt­emp­feh­lun­gen (Recom­men­da­ti­on Engines)

Zweck: Kun­den per­so­na­li­sier­te Pro­dukt­vor­schlä­ge machen, um Waren­korb­wert und Con­ver­si­on zu steigern.

Funk­ti­ons­wei­se:

- Ana¬≠ly¬≠se des Kauf¬≠ver¬≠hal¬≠tens: ‚ÄěKun¬≠den, die X kauf¬≠ten, kauf¬≠ten auch Y‚Äú.

- Nut¬≠zung in E‚ÄĎMail-Modu¬≠len, Onsite-Wid¬≠gets (Shop-Sei¬≠ten) oder Post-Purcha¬≠se-E-Mails.

Pra­xis­bei­spiel:

Ein Kun¬≠de kauft eine Kaf¬≠fee¬≠ma¬≠schi¬≠ne. Das Sys¬≠tem schl√§gt beim n√§chs¬≠ten Besuch oder per E‚ÄĎMail auto¬≠ma¬≠tisch pas¬≠sen¬≠des Zube¬≠h√∂r vor ‚Äď z. B. Was¬≠ser¬≠fil¬≠ter oder Milchaufsch√§umer.

Ach­tung:

- Hohe Daten¬≠qua¬≠li¬≠t√§t ist ent¬≠schei¬≠dend: Pro¬≠duk¬≠te m√ľs¬≠sen sau¬≠ber kate¬≠go¬≠ri¬≠siert und mit voll¬≠st√§n¬≠di¬≠gen Meta¬≠da¬≠ten gepflegt sein.

- Schlech¬≠te Daten f√ľh¬≠ren zu unpas¬≠sen¬≠den Emp¬≠feh¬≠lun¬≠gen, was Kun¬≠den frus¬≠trie¬≠ren kann.

Check¬≠lis¬≠te ‚Äď KI-Ein¬≠satz im E‚ÄĎCommerce

- Kla­re Ziel­grö­ße definieren

- Bei­spiel: Fehl­be­stän­de um 30 % redu­zie­ren, Lager­um­schlag um 15 % verbessern.

- Trai¬≠nings¬≠da¬≠ten pr√ľfen

- Aus­rei­ßer, fal­sche Wer­te oder feh­len­de Daten entfernen.

- Sai¬≠so¬≠na¬≠li¬≠t√§t ber√ľck¬≠sich¬≠ti¬≠gen (z. B. Som¬≠mer/¬≠Win¬≠ter-Mode).

- Manu­el­le Over­ri­des ermöglichen

- Mensch­li­che Kon­trol­le muss jeder­zeit mög­lich sein.

- Bei­spiel: Bei Preis­an­pas­sun­gen unter­halb eines bestimm­ten Limits manu­el­le Frei­ga­be erzwingen.

- Moni¬≠to¬≠ring & Drift-Check einf√ľhren

- Regel¬≠m√§¬≠√üig pr√ľ¬≠fen, ob die KI noch kor¬≠rekt arbei¬≠tet oder sich die Daten¬≠ba¬≠sis ver¬≠√§n¬≠dert hat (Data Drift).

- Trans­pa­ren­te Regeln einhalten

- Com­pli­ance, Preis­bin­dung und Kun­den­kom­mu­ni­ka­ti­on beachten.

- √Ąnde¬≠run¬≠gen nach¬≠voll¬≠zieh¬≠bar dokumentieren.

ūüí° Kurz gesagt:

KI kann im E‚ÄĎCommerce enor¬≠me Vor¬≠tei¬≠le brin¬≠gen ‚Äď aber nur, wenn Sie kla¬≠re Zie¬≠le, sau¬≠be¬≠re Daten und Kon¬≠troll¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠men haben. ‚ÄěMit Augen¬≠ma√ü‚Äú hei√üt: Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠ren, wo es Sinn ergibt, und den Men¬≠schen in kri¬≠ti¬≠schen Punk¬≠ten die Ent¬≠schei¬≠dungs¬≠ho¬≠heit lassen.

4. Mar­ke­ting-Auto­ma­ti­sie­rung

Mar¬≠ke¬≠ting ist im E‚ÄĎCommerce der Bereich mit dem gr√∂√ü¬≠ten Hebel f√ľr Umsatz¬≠wachs¬≠tum, Kun¬≠den¬≠bin¬≠dung und Mar¬≠ken¬≠auf¬≠bau.

Der Vor¬≠teil von Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung: Ihre Kam¬≠pa¬≠gnen lau¬≠fen kon¬≠ti¬≠nu¬≠ier¬≠lich im Hin¬≠ter¬≠grund, reagie¬≠ren auf das Ver¬≠hal¬≠ten ein¬≠zel¬≠ner Kun¬≠den und lie¬≠fern im bes¬≠ten Fall zur rich¬≠ti¬≠gen Zeit die rich¬≠ti¬≠ge Bot¬≠schaft an die rich¬≠ti¬≠ge Per¬≠son ‚Äď ohne, dass Sie jeden Tag manu¬≠ell ein¬≠grei¬≠fen m√ľssen.

4.1 E‚ÄĎMail-Mar¬≠ke¬≠ting ‚Äď die gr√∂√ü¬≠ten Hebel

War¬≠um E‚ÄĎMail-Mar¬≠ke¬≠ting immer noch unschlag¬≠bar ist:

- H√∂chs¬≠ter ROI (Return on Invest¬≠ment ‚Äď Ver¬≠h√§lt¬≠nis von Gewinn zu Inves¬≠ti¬≠ti¬≠on) (Return on Invest¬≠ment) unter allen Marketingkan√§len.

- Direk¬≠ter Kon¬≠takt zum Kun¬≠den ‚Äď kei¬≠ne Abh√§n¬≠gig¬≠keit von Social-Media-Algorithmen.

- Voll¬≠st√§n¬≠dig mess¬≠bar (√Ėff¬≠nungs¬≠ra¬≠te, Klick¬≠ra¬≠te, Conversion).

Typi­sche Tools (Bei­spie­le):

- Kla¬≠vi¬≠yo ‚Äď spe¬≠zia¬≠li¬≠siert auf E‚ÄĎCommerce, tie¬≠fe Shop-Integrationen.

- Active¬≠Cam¬≠paign ‚Äď stark in Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung und CRM-Funktionen.

- Bre¬≠vo (ehem. Sen¬≠din¬≠blue) ‚Äď preis¬≠g√ľns¬≠tig, DSGVO-konform.

- Hub¬≠S¬≠pot ‚Äď All-in-One mit CRM, E‚ÄĎMail, Marketing-Automatisierung.

- Mailchimp ‚Äď Ein¬≠steig¬≠er¬≠freund¬≠lich, gro¬≠√üer Vorlagenkatalog.

Prin¬≠zip moder¬≠ner E‚ÄĎMail-Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung:

- Ereig­nis-basiert: Aus­ge­löst durch kon­kre­te Aktio­nen des Kun­den (z. B. Kauf, Warenkorbabbruch).

- Seg­ment-basiert: Inhalt rich­tet sich nach dem Kun­den­seg­ment (z. B. Neu­kun­den, Stamm­kun­den, High-Value-Kunden).

- Per­so­na­li­siert: Inhal­te, Betreff­zei­len und Ange­bo­te sind auf den Emp­fän­ger zugeschnitten.

Must-have-Auto­ma­tio­nen mit Beispielen

- Wel¬≠co¬≠me-Serie (2‚Äď4 E‚ÄĎMails)

- Ziel: Aus Inter­es­sen­ten (Leads) Erst­käu­fer machen.

- Inhal­te:

- Brand Sto¬≠ry (Wer sind Sie, wof√ľr ste¬≠hen Sie?)

- Best­sel­ler vorstellen

- Social Pro­of (Kun­den­be­wer­tun­gen, Pressezitate)

- Ein­stiegs­an­ge­bot oder Rabattcode

- Timing: Sofort nach Anmel­dung → +2 Tage → +5 Tage

- Check­lis­te:

- UTM-Tags set¬≠zen (f√ľr Track¬≠ing in Analytics)

- Mobi­le-opti­mier­tes Design

- Kla¬≠re CTAs (Call-to-Actions) wie ‚ÄěJetzt shop¬≠pen‚Äú oder ‚ÄěMehr erfahren‚Äú

- Post-Purcha¬≠se-Serie (3‚Äď5 E‚ÄĎMails)

- Ziel: Kun­den­zu­frie­den­heit erhö­hen, Retou­ren­quo­te sen­ken, Fol­ge­käu­fe fördern.

- Inhal­te:

- Ver­sand- und Lieferstatus

- Pfle­ge­hin­wei­se & How-To-Anleitungen

- Cross-Sel¬≠ling-Ange¬≠bo¬≠te f√ľr pas¬≠sen¬≠des Zubeh√∂r

- Review Nud­ging (freund­li­che Auf­for­de­rung zur Produktbewertung)

- Timing: Ver­sand­tag → Zustel­lung +2 Tage → +10 Tage

- Brow­se Aban­don­ment (Pro­dukt­an­sicht ohne Kauf)

- Trig­ger: Kun­de besucht eine Pro­dukt­sei­te mehr­mals, legt aber nichts in den Warenkorb.

- Inhalt:

- Nut­zen & Vor­tei­le des Produkts

- USPs (Uni­que Sel­ling Propositions)

- Ver­gleich mit ähn­li­chen Produkten

- Optio­nal: FAQ zum Produkt

- Wich¬≠tig: Nicht sofort Rabatt geben ‚Äď erst Mehr¬≠wert liefern.

- Win¬≠back-Kam¬≠pa¬≠gne (Kun¬≠den¬≠r√ľck¬≠ge¬≠win¬≠nung)

- Trig¬≠ger: Kun¬≠de war ‚Č• 90 Tage inaktiv.

- Ablauf:

- Erin­ne­rungs­mail → per­sön­li­che Anspra­che → Test­wei­se Anreiz (z. B. exklu­si­ver Rabatt oder Bonusprodukt)

- Seg­men­tie­rung: Akti­ve Rekla­ma­tio­nen ausschließen.

- Rep­le­nish­ment (Nach­kauf-Erin­ne­rung)

- Ziel­grup­pe: Käu­fer von Ver­brauchs­pro­duk­ten (Kos­me­tik, Nah­rungs­er­gän­zung, Kaffee).

- Trig­ger: Durch­schnitt­li­che Nut­zungs­dau­er (z. B. 30/60/90 Tage).

- Inhalt: Erin­ne­rung an Nach­kauf + Bund­le-Ange­bo­te + Abo-Option.

- VIP-/High-AOV-Kam­pa­gnen

- Defi­ni­ti­on: Top 10 % Ihrer Kun­den nach Umsatz oder CLV (Cus­to­mer Life­time Value).

- Vor­tei­le:

- Ear­ly Access zu Produktlaunches

- Per­sön­li­cher Kundenservice

- Exklu­si­ve Bund­les und Angebote

KPI-Zie¬≠le (Kenn¬≠zah¬≠len f√ľr Erfolgsmessung):

- CTOR (Click-to-Open Rate) ‚Äď Ver¬≠h√§lt¬≠nis von Klicks zu ge√∂ff¬≠ne¬≠ten E‚ÄĎMails.

- Con¬≠ver¬≠si¬≠on Rate ‚Äď Anteil der Emp¬≠f√§n¬≠ger, die nach Klick auch kaufen.

- Umsatz pro Emp¬≠f√§n¬≠ger ‚Äď E‚ÄĎMail-Erl√∂s geteilt durch Anzahl Empf√§nger.

- Spam-Rate ‚Äď unter 0,1 % halten.

- Abmel¬≠de¬≠ra¬≠te ‚Äď m√∂g¬≠lichst nied¬≠rig (< 0,3 %).

Hygie­ne-Maß­nah­men:

- Lis­ten­hy­gie­ne: Inak­ti­ve Adres­sen ent­fer­nen, um Zustell­bar­keit zu verbessern.

- Dou¬≠ble Opt-In: Rechts¬≠si¬≠che¬≠res Ein¬≠ho¬≠len der E‚ÄĎMail-Erlaub¬≠nis.

- Pre­fe­rence Cen­ter: Kun­den wäh­len las­sen, wel­che Inhal­te sie erhal­ten wollen.

- BIMI, DMARC, SPF, DKIM: E‚ÄĎMail-Authen¬≠ti¬≠fi¬≠zie¬≠rung, um Spam¬≠fil¬≠ter zu umgehen.

Mini-Vor¬≠la¬≠ge: Post-Purcha¬≠se-Mail 2 (‚ÄěHow-To‚Äú)

- Betreff: ‚ÄěSo holen Sie das Maxi¬≠mum aus [Pro¬≠dukt]‚Äú

- Inhalt:

- 3‚ÄĎSchrit¬≠te-Anlei¬≠tung

- 1‚ÄĎMi¬≠nu¬≠ten-Video

- FAQ-Block

- Sup­port-But­ton

- CTA: ‚ÄěTipps anwen¬≠den‚Äú / ‚ÄěZube¬≠h√∂r entdecken‚Äú

4.2 Social Media & Ads automatisieren

Anwen­dungs­fäl­le:

- Pro­dukt­laun­ches auto­ma­tisch pos­ten: Mit Vor­la­gen und Varia­blen wie Pro­dukt­na­me, Preis, USP.

- Dyna­mi­sche Pro­duktan­zei­gen (DPA): Anzei­gen pas­sen sich auto­ma­tisch an Kata­log, Preis und Bestand an.

- Retar­ge­ting-Audi­en­ces: Auto­ma­ti­sche Ziel­grup­pen aus Events wie View­Con­tent, AddTo­Cart, Purchase.

- Bud­get­steue­rung nach Pro­fit: Nicht nur ROAS (Return on Ad Spend), son­dern Deckungs­bei­trag als Steuergröße.

- UGC-Work­flow: Kun­den­fo­tos ein­pfle­gen, frei­ge­ben, auto­ma­tisch einplanen.

Blue­print: Lager­ge­steu­er­te Ads

- Pro¬≠dukt¬≠feed ent¬≠h√§lt Fel¬≠der ‚Äěavai¬≠la¬≠bi¬≠li¬≠ty‚Äú (Ver¬≠f√ľg¬≠bar¬≠keit) und ‚Äěinventory_‚Äčlevel‚Äú (Bestand).

- Regel: Falls inventory_‚Äčlevel < 10, Tages¬≠bud¬≠get um 60 % reduzieren.

- Falls out_‚Äčof_‚Äčstock, Anzei¬≠ge pau¬≠sie¬≠ren und ‚ÄěBack in Stock‚Äú-Anmeldung aktivieren.

4.3 Con­tent-Auto­ma­ti­sie­rung (SEO, Blog, Short Form)

Bei­spie­le:

- Auto­ma­ti­sche Con­tent-Ver­tei­lung: Blog­ar­ti­kel gleich­zei­tig zu Lin­ke­dIn, Pin­te­rest, Face­book pos­ten (mit ange­pass­ten Textsnippets).

- Short-Form-Con­tent aus Pro­dukt­bil­dern: Bil­der in Sto­ries oder Kurz­vi­de­os umwandeln.

- Redak¬≠ti¬≠ons¬≠plan auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠ren: Sta¬≠tus¬≠ver¬≠wal¬≠tung (‚ÄěIdee‚Äú, ‚ÄěBrie¬≠fing‚Äú, ‚ÄěPro¬≠duk¬≠ti¬≠on‚Äú, ‚ÄěReview‚Äú, ‚ÄěLive‚Äú).

- Con­tent-Ato­mi­sie­rung: Aus einem Leit­ar­ti­kel meh­re­re Social Posts, Kurz­vi­de­os und News­let­ter-Inhal­te ableiten.

Check­lis­te Content-Automatisierung:

- Auto¬≠ma¬≠tisch Titel & Meta-Beschrei¬≠bung gene¬≠rie¬≠ren und pr√ľfen.

- Ein­heit­li­che Alt-Tex­te und struk­tu­rier­te Daten pflegen.

- Syn¬≠di¬≠ca¬≠ti¬≠on-Links mit UTM-Tags ver¬≠se¬≠hen (f√ľr Tracking).

- Kla­re Frei­ga­be­stu­fen im Work­flow definieren.

5. 25 sofort umsetz­ba­re Workflows

(Trig­ger → Akti­on → Nutzen)

Der gro¬≠√üe Vor¬≠teil moder¬≠ner E‚ÄĎCom¬≠mer¬≠ce-Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung: Sie k√∂n¬≠nen vie¬≠le umsatz- und ser¬≠vice¬≠kri¬≠ti¬≠sche Abl√§u¬≠fe kom¬≠plett im Hin¬≠ter¬≠grund lau¬≠fen las¬≠sen ‚Äď und zwar in einer Form, die sofort mess¬≠ba¬≠re Effek¬≠te bringt.

Die fol­gen­den 25 Work­flows sind direkt nach­bau­bar in Tools wie n8n, Pabb­ly Con­nect, Make oder Zapier.

ūüí° Best Prac¬≠ti¬≠ce:

- Star¬≠ten Sie mit 3‚Äď5 Work¬≠flows.

- Erwei¬≠tern Sie Ihr Set inner¬≠halb von 90 Tagen auf 15‚Äď25 Work¬≠flows.

- So errei¬≠chen Sie einen hohen Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rungs¬≠grad, ohne das Team zu √ľberlasten.

- Order Paid ‚Üí CRM Upsert ‚Üí Post-Purchase-Serie

Trig­ger: Kun­de bezahlt eine Bestellung.

Akti¬≠on: Kon¬≠takt im CRM anle¬≠gen oder aktua¬≠li¬≠sie¬≠ren (Upsert = Update oder Insert) und eine auto¬≠ma¬≠ti¬≠sier¬≠te E‚ÄĎMail-Serie starten.

Nut­zen: Stei­ge­rung des CLV (Cus­to­mer Life­time Value) und höhe­re Kundenzufriedenheit.

- Pay­ment Fai­led → Mah­nung + Accounting-Flag

Trig­ger: Zah­lung schlägt fehl.

Akti¬≠on: Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sche Mahn-E-Mail sen¬≠den und in der Buch¬≠hal¬≠tung als ‚Äěoffen‚Äú kennzeichnen.

Nut­zen: Schnel­le­re Zah­lungs­ein­gän­ge, gerin­ge­re Forderungslaufzeiten.

- Low Stock ‚Üí Slack-Alert + Ads drosseln

Trig­ger: Lager­be­stand unter defi­nier­tem Mindestwert.

Akti¬≠on: Ein¬≠kauf per Slack infor¬≠mie¬≠ren und Wer¬≠be¬≠bud¬≠get f√ľr betrof¬≠fe¬≠ne Pro¬≠duk¬≠te reduzieren.

Nut¬≠zen: Weni¬≠ger Ad Was¬≠te (Geld f√ľr Wer¬≠bung auf nicht lie¬≠fer¬≠ba¬≠re Pro¬≠duk¬≠te verschwenden).

- New Pro­duct Live → Social Auto Posts + News­let­ter Snippet

Trig­ger: Neu­es Pro­dukt wird im Shop aktiviert.

Akti­on: Auto­ma­ti­sche Social-Media-Posts und Ein­bin­dung in den Newsletter.

Nut­zen: Schnel­ler Markt­ein­tritt ohne manu­el­les Posten.

- Cart Aban¬≠do¬≠ned ‚Üí 3‚ÄĎstufige E‚ÄĎMail/SMS-Serie

Trig­ger: Kun­de bricht Kauf im Waren­korb ab.

Akti­on: Erin­ne­rungs-E-Mails/SMS in drei Intervallen.

Nut¬≠zen: R√ľck¬≠ge¬≠win¬≠nung ver¬≠lo¬≠re¬≠ner Ums√§tze.

- Deli­ver­ed → Review Nudge + UGC-Anfrage

Trig¬≠ger: Bestel¬≠lung als ‚Äězuge¬≠stellt‚Äú markiert.

Akti¬≠on: E‚ÄĎMail mit Bewer¬≠tungs¬≠auf¬≠for¬≠de¬≠rung und Bit¬≠te um UGC (User Gene¬≠ra¬≠ted Con¬≠tent), z. B. Produktfoto.

Nut­zen: Mehr Social Pro­of, bes­se­re Conversion.

- Refund Issued ‚Üí Seg¬≠ment ‚ÄěRisi¬≠ko‚Äú + Service-Follow-up

Trig¬≠ger: R√ľck¬≠erstat¬≠tung erfolgt.

Akti¬≠on: Kun¬≠de in ‚ÄěRisi¬≠ko-Seg¬≠ment‚Äú ver¬≠schie¬≠ben und Ser¬≠vice-Mit¬≠ar¬≠bei¬≠ter informiert.

Nut­zen: Abwan­de­rungs­quo­te senken.

- High AOV Purcha­se → VIP-Tag + Concierge-Mail

Trig­ger: Bestel­lung mit hohem Bestell­wert (AOV = Avera­ge Order Value).

Akti­on: Kun­de als VIP tag­gen und per­sön­li­che Dan­kes­mail senden.

Nut­zen: Bin­dung von Top-Kun­den stärken.

- Brow­se Aban­don­ment → Benefit-Mail

Trig­ger: Kun­de sieht Pro­dukt mehr­fach, kauft aber nicht.

Akti­on: Mail mit Vor­tei­len, USPs, evtl. Ver­gleich, aber ohne sofor­ti­gen Rabatt.

Nut­zen: Sanf­tes Nudge (Anstoß) vor Preisreduktion.

- Signup (DOI) ‚Üí Welcome-Serie

Trig­ger: Neu­er News­let­ter-Abon­nent bestä­tigt Opt-in (DOI = Dou­ble Opt-In).

Akti¬≠on: Begr√ľ¬≠√üungs-E-Mail-Serie starten.

Nut­zen: Leads zu Käu­fern wandeln.

- Inak¬≠tiv ‚Č• 90 Tage ‚Üí Winback-Kampagne

Trig­ger: Kun­de hat seit 90 Tagen nicht gekauft.

Akti­on: Sequenz mit Erin­ne­rung, per­sön­li­cher Anspra­che und Anreiz.

Nut­zen: Reaktivierung.

- SKU Rep­le­nish­ment Due → Reminder

Trig­ger: Ver­brauchs­pro­dukt nähert sich typi­scher Nutzungsdauer.

Akti­on: Erin­ne­rung zum Nachbestellen.

Nut­zen: Plan­ba­re Wiederkäufe.

- OOS ‚Üí Back-in-Stock-Liste

Trig­ger: Pro­dukt aus­ver­kauft (OOS = Out of Stock).

Akti¬≠on: Kun¬≠den auf War¬≠te¬≠lis¬≠te set¬≠zen und bei Wie¬≠der¬≠ver¬≠f√ľg¬≠bar¬≠keit informieren.

Nut¬≠zen: Nach¬≠fra¬≠ge b√ľndeln.

- Sup­pli­er Ship­ment Recei­ved → Bestand + Pro­dukt­sei­te Update

Trig­ger: Lie­fe­ran­ten­lie­fe­rung eingetroffen.

Akti­on: Lager­be­stand aktua­li­sie­ren und Pro­dukt­sei­te anpassen.

Nut¬≠zen: Trans¬≠pa¬≠renz f√ľr Kunden.

- Ticket Crea­ted → Rou­ting + Auto-FAQ

Trig­ger: Neue Supportanfrage.

Akti­on: Auto­ma­tisch an rich­ti­ge Abtei­lung wei­ter­lei­ten, FAQ-Ant­wort mitschicken.

Nut¬≠zen: K√ľr¬≠ze¬≠re Wartezeiten.

- CSAT < 3 ‚Üí Eskalation

Trig­ger: Schlech­ter CSAT (Cus­to­mer Satis­fac­tion Score) bei Kundenumfrage.

Akti­on: Ser­vice-Team wird alar­miert, um aktiv gegenzusteuern.

Nut­zen: Kun­den­ab­wan­de­rung verhindern.

- Cou­pon Misu­se Detec­ted → Regel anpas­sen + Alert

Trig­ger: Gut­schein wird auf­fäl­lig oft oder unrecht­mä­ßig genutzt.

Akti­on: Rab­att­re­gel anpas­sen und Mar­ke­ting informieren.

Nut­zen: Umsatz­ver­lus­te vermeiden.

- High Return Rate SKU ‚Üí Content/‚ÄčSize Gui¬≠de Push

Trig­ger: Pro­dukt mit hoher Retourenquote.

Akti­on: Grö­ße-/An­lei­tungs­hin­wei­se pro­mi­nen­ter anzeigen.

Nut­zen: Retou­ren­quo­te senken.

- Pri­ce Chan­ge → Feed Refresh + Ads Sync

Trig­ger: Preis­än­de­rung im Shop.

Akti­on: Pro­dukt­feed aktua­li­sie­ren, Anzei­gen synchronisieren.

Nut­zen: Kor­rek­te Preisanzeige.

- New Coll¬≠ec¬≠tion ‚Üí Landing¬≠pa¬≠ge + E‚ÄĎMail-Block

Trig­ger: Neue Kol­lek­ti­on im Shop aktiviert.

Akti¬≠on: Landing¬≠pa¬≠ge erstel¬≠len, News¬≠let¬≠ter-Block einf√ľgen.

Nut­zen: Schnel­le­re Kampagnenstarts.

- Who­le­sa­le Order → Son­der­ab­wick­lung + Zahlungsziel

Trig­ger: Groß­han­dels­be­stel­lung erkannt.

Akti­on: Spe­zi­el­le Ver­sand- und Zah­lungs­pro­zes­se starten.

Nut­zen: B2B-Pro­zes­se sau­ber vom B2C trennen.

- Pre­or­der Paid → Pro­ak­ti­ve Update-Mails

Trig­ger: Vor­be­stel­lung bezahlt.

Akti­on: Regel­mä­ßi­ge Sta­tus-Updates senden.

Nut­zen: Weni­ger Serviceanfragen.

- Car­ri­er Delay → Info-Mail + Goodwill

Trig­ger: Ver­sand­dienst­leis­ter mel­det Verzögerung.

Akti­on: Kun­de infor­mie­ren, ggf. klei­nen Bonus anbieten.

Nut­zen: Frust abbauen.

- Fai­led Web­hook (auto­ma­ti­scher Daten-Über­tra­gungs­me­cha­nis­mus zwi­schen Sys­te­men) → Retry + DLQ + Alert

Trig¬≠ger: Web¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Sys¬≠te¬≠men) (Echt¬≠zeit-Daten¬≠√ľber¬≠tra¬≠gung) schl√§gt fehl.

Akti­on: Auto­ma­tisch wie­der­ho­len, in DLQ (Dead Let­ter Queue) able­gen, Team informieren.

Nut­zen: Sys­tem­sta­bi­li­tät sichern.

- Kas­sen­bon/Off­line-Kauf → CRM-Sync

Trig­ger: Kun­de kauft im Ladengeschäft.

Akti¬≠on: Kauf in CRM ein¬≠tra¬≠gen, Online- und Off¬≠line-Daten verkn√ľpfen.

Nut¬≠zen: 360¬į-Kundensicht, per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠sier¬≠te Angebote.

ūüí° Tipp f√ľr den Einstieg:

Ver¬≠su¬≠chen Sie nicht, alle 25 Work¬≠flows auf ein¬≠mal umzu¬≠set¬≠zen ‚Äď das f√ľhrt meist zu √úber¬≠las¬≠tung und Chaos.

Star¬≠ten Sie mit 3‚Äď5 der f√ľr Ihr Gesch√§ft wich¬≠tigs¬≠ten Auto¬≠ma¬≠tio¬≠nen, am bes¬≠ten sol¬≠che, die

- sofort Umsatz brin­gen (z. B. Warenkorbabbrecher-Serie),

- Zeit spa­ren (z. B. auto­ma­ti­sche Lagerwarnung)

- und Feh­ler redu­zie­ren (z. B. Payment-Failed-Mahnungen).

Sobald die¬≠se zuver¬≠l√§s¬≠sig lau¬≠fen, f√ľgen Sie alle 2‚Äď3 Wochen ein oder zwei wei¬≠te¬≠re hinzu.

Mit die¬≠sem schritt¬≠wei¬≠sen Aus¬≠bau errei¬≠chen Sie in rund 90 Tagen ein Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rungs¬≠ni¬≠veau von 15‚Äď25 Work¬≠flows, ohne dass das Tages¬≠ge¬≠sch√§ft dar¬≠un¬≠ter leidet.

6. Tool-Ver­gleich & Auswahlkriterien

Die Aus¬≠wahl der rich¬≠ti¬≠gen Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rungs¬≠platt¬≠form und der erg√§n¬≠zen¬≠den E‚ÄĎCom¬≠mer¬≠ce-Tools ent¬≠schei¬≠det ma√ü¬≠geb¬≠lich dar√ľber,

ob Ihre Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rungs¬≠stra¬≠te¬≠gie sta¬≠bil, ska¬≠lier¬≠bar und wirt¬≠schaft¬≠lich funk¬≠tio¬≠niert ‚Äď oder sp√§¬≠ter in teu¬≠ren Umwe¬≠gen endet.

Der Pro¬≠zess soll¬≠te immer zwei Ebe¬≠nen ber√ľcksichtigen:

- Inte¬≠gra¬≠ti¬≠ons- und Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rungs¬≠platt¬≠form ‚Äď das ‚ÄěGehirn‚Äú Ihrer Work¬≠flows, das Daten zwi¬≠schen Sys¬≠te¬≠men aus¬≠tauscht und Pro¬≠zes¬≠se steuert.

- Shop- und angren¬≠zen¬≠de Fach¬≠sys¬≠te¬≠me ‚Äď die eigent¬≠li¬≠chen Daten- und Pro¬≠zess¬≠quel¬≠len wie Shop, CRM, Buch¬≠hal¬≠tung oder Versand.

6.1 Inte­gra­ti­ons- & Automatisierungsplattformen

Hier eine √úber¬≠sicht der g√§n¬≠gi¬≠gen Platt¬≠for¬≠men, die im E‚ÄĎCom¬≠mer¬≠ce-Bereich h√§u¬≠fig genutzt werden:

Fach­be­grif­fe erklärt:

- Task-basiert: Abrech¬≠nung nach ein¬≠zel¬≠nen aus¬≠ge¬≠f√ľhr¬≠ten Aktio¬≠nen oder Schritten.

- Sze­na­rio-basiert: Abrech­nung nach gan­zen Work­flows (Sze­na­ri­en), die aus meh­re­ren Schrit­ten bestehen können.

- Self-Hos¬≠ted: Sie betrei¬≠ben die Soft¬≠ware auf Ihrem eige¬≠nen Ser¬≠ver ‚Äď vol¬≠le Kon¬≠trol¬≠le, aber auch Ver¬≠ant¬≠wor¬≠tung f√ľr Wartung.

- Web­hook (auto­ma­ti­scher Daten-Über­tra­gungs­me­cha­nis­mus zwi­schen Sys­te­men): Sofor­ti­ge Benach­rich­ti­gung eines Sys­tems an ein ande­res, wenn ein bestimm­tes Ereig­nis ein­tritt (schnel­ler und res­sour­cen­scho­nen­der als regel­mä­ßi­ges Abfragen).

Aus¬≠wahl¬≠kri¬≠te¬≠ri¬≠en f√ľr Integrationsplattformen:

- Daten­stand­ort & Com­pli­ance: DSGVO-kon­form? Ser­ver­stand­ort EU oder außerhalb?

- API-Abde¬≠ckung: Wer¬≠den alle ben√∂¬≠tig¬≠ten Sys¬≠te¬≠me unterst√ľtzt?

- Web­hook (auto­ma­ti­scher Daten-Über­tra­gungs­me­cha­nis­mus zwi­schen Systemen)-Support: Kann das Tool Echt­zeit-Trig­ger verarbeiten?

- Error Hand­ling: Gibt es Wie­der­ho­lungs­ver­su­che (Retries) und Fehlerprotokolle?

- Ver¬≠sio¬≠nie¬≠rung: K√∂n¬≠nen √Ąnde¬≠run¬≠gen getes¬≠tet und nach¬≠ver¬≠folgt werden?

- Kol¬≠la¬≠bo¬≠ra¬≠ti¬≠on: Unter¬≠st√ľtzt das Tool meh¬≠re¬≠re Benut¬≠zer mit Rollen/‚ÄčRechten?

- Kos¬≠ten¬≠struk¬≠tur: Preis pro 1.000 Aus¬≠f√ľh¬≠run¬≠gen nachvollziehbar?

- Ven¬≠dor Lock-in: K√∂n¬≠nen Sie sp√§¬≠ter leicht zu einem ande¬≠ren Anbie¬≠ter wech¬≠seln oder sind Sie ‚Äěgefan¬≠gen‚Äú?

6.2 Shop- & angren­zen­de Tools (Bei­spie­le)

Ihre Inte­gra­ti­ons­platt­form ist nur so gut wie die Sys­te­me, die sie verbindet.

Hier eini­ge bewähr­te Kate­go­rien und Beispiele:

- Shop­sys­te­me:

- Shop¬≠i¬≠fy, Shop¬≠ware, Woo¬≠Com¬≠mer¬≠ce ‚Äď alle bie¬≠ten Event-Trig¬≠ger und Web¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Systemen)s.

- CRM & E‚ÄĎMail-Mar¬≠ke¬≠ting:

- Kla¬≠vi¬≠yo, Active¬≠Cam¬≠paign, Bre¬≠vo, Hub¬≠S¬≠pot ‚Äď je nach Bedarf an Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rungs¬≠tie¬≠fe und Reporting.

- Buch­hal­tung:

- In Deutsch­land: Lexof­fice, Sev­Desk, DATEV (DATEV-Anbin­dung oft via Middleware).

- Inter­na­tio­nal: Xero, Quick­Books.

- Ver­sand, WMS & 3PL:

- Ship­Sta­ti­on, Send­cloud, eige­ne WMS (Warehouse Manage­ment Sys­te­me) oder 3PL (Third-Par­ty Logi­stics)-APIs.

- Daten­lay­er / inter­ne Datenhaltung:

- Air¬≠ta¬≠ble, Goog¬≠le Sheets f√ľr ein¬≠fa¬≠che Kata¬≠lo¬≠ge, Preis¬≠lis¬≠ten oder Regeldefinitionen.

- Klei¬≠ne inter¬≠ne Daten¬≠ban¬≠ken f√ľr kom¬≠ple¬≠xe¬≠re Logik.

6.3 TCO & Governance

TCO = Total Cost of Ownership

Die Gesamt¬≠kos¬≠ten eines Tools umfas¬≠sen mehr als nur die Lizenzgeb√ľhren:

- Lizenz¬≠kos¬≠ten ‚Äď monat¬≠lich oder j√§hrlich.

- Ope¬≠ra¬≠ti¬≠ons ‚Äď Zeit und Kos¬≠ten f√ľr Moni¬≠to¬≠ring, Feh¬≠ler¬≠be¬≠he¬≠bung, Updates.

- Imple¬≠men¬≠tie¬≠rungs¬≠auf¬≠wand ‚Äď Ein¬≠ma¬≠li¬≠ge Ein¬≠rich¬≠tung, Inte¬≠gra¬≠ti¬≠on mit bestehen¬≠den Systemen.

Gover¬≠nan¬≠ce = Sys¬≠tem- und Prozessf√ľhrung

Damit Auto­ma­ti­sie­run­gen dau­er­haft sicher und nach­voll­zieh­bar funk­tio­nie­ren, braucht es Regeln:

- Rech­te & Rol­len: Wer darf Work­flows anle­gen, ändern oder löschen?

- Release-Manage¬≠ment: √Ąnde¬≠run¬≠gen zuerst in einer Test¬≠um¬≠ge¬≠bung pr√ľfen.

- Doku­men­ta­ti­on: Jeder Work­flow soll­te doku­men­tiert sein (Trig­ger, Aktio­nen, Zweck).

- Not­fall­plan: Was tun, wenn das Sys­tem aus­fällt oder ein kri­ti­scher Work­flow fehlschlägt?

Check¬≠lis¬≠te ‚Äď Toolauswahl

- Deckt das Tool min­des­tens 80 % Ihrer Anwen­dungs­fäl­le ab?

- Unter¬≠st√ľtzt es Web¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Systemen)s, Retries und Idem¬≠po¬≠tenz (dop¬≠pel¬≠te Aus¬≠f√ľh¬≠run¬≠gen vermeiden)?

- Gibt es Logs, Moni­to­ring und Alerts, um Feh­ler schnell zu erkennen?

- Bie¬≠tet es Rol¬≠len- & Rech¬≠te¬≠ver¬≠wal¬≠tung f√ľr Teamarbeit?

- Ska¬≠lie¬≠ren die Kos¬≠ten fair mit Ihrem Wachs¬≠tum (Preis pro 1.000 Aus¬≠f√ľh¬≠run¬≠gen transparent)?

7. Best Prac¬≠ti¬≠ces ‚Äď So bleibt Ihre Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung sta¬≠bil und profitabel

Auto­ma­ti­sie­run­gen sind kein Selbstläufer.

Damit Ihre Pro­zes­se auch nach Mona­ten oder Jah­ren noch zuver­läs­sig funk­tio­nie­ren und Gewin­ne brin­gen, braucht es kla­re Stan­dards, lau­fen­de Pfle­ge und einen struk­tu­rier­ten Ausbau.

Die fol¬≠gen¬≠den Best Prac¬≠ti¬≠ces haben sich im E‚ÄĎCommerce beson¬≠ders bew√§hrt.

7.1 Klein star­ten, sau­ber skalieren

- Set¬≠zen Sie lie¬≠ber 3‚Äď5 Auto¬≠ma¬≠tio¬≠nen pro Quar¬≠tal voll¬≠st√§n¬≠dig und sta¬≠bil um, als 20 halb¬≠fer¬≠ti¬≠ge Work¬≠flows zu star¬≠ten, die st√§n¬≠dig Pro¬≠ble¬≠me machen.

- Begin¬≠nen Sie mit kri¬≠ti¬≠schen Pfa¬≠den, also Pro¬≠zes¬≠sen, die f√ľr Umsatz und Kun¬≠den¬≠er¬≠leb¬≠nis ent¬≠schei¬≠dend sind:

- Bestel¬≠lung ‚Üí CRM ‚Üí E‚ÄĎMail-Ver¬≠sand ‚Üí Versandprozess

- Erst wenn die¬≠se Pro¬≠zes¬≠se rei¬≠bungs¬≠los lau¬≠fen, kom¬≠men ‚ÄěNice-to-haves‚Äú wie Social-Media-Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen oder inter¬≠ne Alerts hinzu.

7.2 Alles mess­bar machen

Auto­ma­ti­sie­rung ohne Erfolgs­mes­sung ist blin­des Fliegen.

- Set­up:

- Ver­wen­den Sie UTM-Tags in Links, damit Con­ver­si­ons im Ana­ly­tics-Tool zuge­ord­net wer­den können.

- Ein¬≠heit¬≠li¬≠che Naming Con¬≠ven¬≠ti¬≠ons (Benen¬≠nungs¬≠sys¬≠te¬≠me) f√ľr Flows, um sie sp√§¬≠ter wiederzufinden.

- KPI-Dash­boards (Key Per­for­mance Indi­ca­tors) zur Übersicht.

- Wich­ti­ge KPIs:

- Umsatz pro E‚ÄĎMail-Emp¬≠f√§n¬≠ger

- CLV (Cus¬≠to¬≠mer Life¬≠time Value) ‚Äď wie viel ein Kun¬≠de im Schnitt √ľber die gesam¬≠te Bezie¬≠hung ausgibt

- Retou­ren­quo­te

- Durch­schnitt­li­che Lieferzeit

- Auto¬≠ma¬≠ti¬≠ons Covera¬≠ge: Anteil der Bestel¬≠lun¬≠gen, die durch die gew√ľnsch¬≠ten Auto¬≠ma¬≠ti¬≠ons¬≠pro¬≠zes¬≠se laufen

- Feh­ler­quo­te: < 1 % aller Prozessdurchläufe

7.3 Daten­qua­li­tät & IDs sicherstellen

- Ver¬≠wen¬≠den Sie ein¬≠deu¬≠ti¬≠ge Schl√ľs¬≠sel wie Cus¬≠to¬≠me¬≠rID oder Order¬≠ID, damit Sys¬≠te¬≠me Daten¬≠s√§t¬≠ze ein¬≠deu¬≠tig zuord¬≠nen k√∂nnen.

- Nut¬≠zen Sie Upsert (Update oder Insert), statt immer neue Ein¬≠tr√§¬≠ge anzu¬≠le¬≠gen ‚Äď das ver¬≠hin¬≠dert dop¬≠pel¬≠te Datens√§tze.

- Hal­ten Sie Daten nor­ma­li­siert:

- Ein¬≠heit¬≠li¬≠che Kate¬≠go¬≠rien und Schreib¬≠wei¬≠sen (z. B. ‚ÄěSnea¬≠k¬≠er‚Äú statt ein¬≠mal ‚ÄěSnea¬≠k¬≠ers‚Äú und ein¬≠mal ‚ÄěSport¬≠schu¬≠he‚Äú).

- Ein­heit­li­che Attri­bu­te wie Grö­ßen, Far­ben, Materialien.

7.4 Sicher­heit & Com­pli­ance (kei­ne Rechtsberatung)

- Recht­li­che Grund­la­gen einhalten:

- DOI (Dou¬≠ble Opt-In) f√ľr Newsletter

- Abmel¬≠de¬≠links und Impres¬≠sum in jeder E‚ÄĎMail

- Daten¬≠mi¬≠ni¬≠mie¬≠rung: Nur die Daten erhe¬≠ben, die f√ľr den jewei¬≠li¬≠gen Zweck n√∂tig sind.

- Zweck¬≠bin¬≠dung: Daten nur f√ľr den ange¬≠ge¬≠be¬≠nen Zweck verwenden.

- Auf­trags­ver­ar­bei­tungs­ver­trä­ge (AVV) mit Dienst­leis­tern abschließen.

- API-Schl√ľs¬≠sel und Pass¬≠w√∂r¬≠ter sicher spei¬≠chern ‚Äď z. B. in einem Secrets Mana¬≠ger oder ver¬≠schl√ľs¬≠sel¬≠ten Vault.

7.5 Feh­ler­to­le­ranz einplanen

- Retries mit Back¬≠off: Wenn eine Akti¬≠on fehl¬≠schl√§gt, erneut ver¬≠su¬≠chen ‚Äď mit wach¬≠sen¬≠dem Zeit¬≠ab¬≠stand zwi¬≠schen den Ver¬≠su¬≠chen, um Sys¬≠te¬≠me nicht zu √ľberlasten.

- Time¬≠out Hand¬≠ling: Ver¬≠hin¬≠dert, dass Pro¬≠zes¬≠se ewig ‚Äěh√§n¬≠gen¬≠blei¬≠ben‚Äú.

- Dead Let¬≠ter Queue (DLQ): Feh¬≠ler¬≠haf¬≠te Daten¬≠s√§t¬≠ze zwi¬≠schen¬≠la¬≠gern und w√∂chent¬≠lich pr√ľfen.

- Fall­backs: Wenn z. B. das CRM aus­fällt, die Daten tem­po­rär in einer Tabel­le (Goog­le Sheet) puffern.

7.6 Doku­men­ta­ti­on & Schulung

- F√ľr jeden Flow festhalten:

- Zweck

- Trig­ger (Aus­lö­ser)

- Fel­der und Datenformate

- Ziel­sys­te­me

- Ver¬≠ant¬≠wort¬≠li¬≠cher (‚ÄěOwner‚Äú)

- Letz¬≠te √Ąnderung

- Run¬≠book (Schritt-f√ľr-Schritt-Anlei¬≠tung zur Probleml√∂sung)s f√ľr h√§u¬≠fi¬≠ge St√∂¬≠run¬≠gen erstel¬≠len ‚Äď mit kla¬≠ren Schrit¬≠ten zur Behe¬≠bung (z. B. ‚ÄěWeb¬≠hook (auto¬≠ma¬≠ti¬≠scher Daten-√úber¬≠tra¬≠gungs¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠mus zwi¬≠schen Sys¬≠te¬≠men) 410 Gone‚Äú oder ‚Äě429 Rate Limit‚Äú).

- Neue Team­mit­glie­der mit Sand­box-Übun­gen (Test­um­ge­bung) einarbeiten.

7.7 Naming & Struktur

- Bewähr­tes Mus­ter: bereich_system_trigger_aktion_vX

- Bei­spiel: mkt_shopify_orderPaid_crmUpsert_v3

- Ordner/‚ÄčTags pro Fachbereich:

- SHOP (Shop-Pro­zes­se)

- CRM (Kun­den­ver­wal­tung)

- MKT (Mar­ke­ting)

- FUL (Fulfillment/‚ÄčVersand)

- ACC (Accounting/‚ÄčBuchhaltung)

- Envi­ron­ment-Varia­blen:

- PROD (Live-Umge­bung), STAGE (Test), DEV (Ent­wick­lung)

7.8 Tes­ten wie ein Profi

- Unit-√§hn¬≠li¬≠che Tests: Pr√ľ¬≠fen ein¬≠zel¬≠ner Work¬≠flow-Kom¬≠po¬≠nen¬≠ten wie Map¬≠per oder Skripte.

- Replay-Funk­ti­on: Glei­che Ein­gangs­da­ten (Pay­load) erneut abspie­len, um Feh­ler zu reproduzieren.

- Stich¬≠pro¬≠ben¬≠pr√ľ¬≠fung: Jede Woche 5‚Äď10 Bestel¬≠lun¬≠gen manu¬≠ell durch den Flow pr√ľfen.

- A/‚ÄčB‚ÄĎTests: Bei E‚ÄĎMail- oder Ads-Auto¬≠ma¬≠tio¬≠nen ver¬≠schie¬≠de¬≠ne Vari¬≠an¬≠ten gegen¬≠ein¬≠an¬≠der testen.

War­tungs-Check­lis­te (monat­lich)

- Feh­ler­quo­te unter 1 %

- Kei­ne ver­wais­ten Flows (jeder hat einen Owner)

- Ver­si­ons­stän­de dokumentiert

- API-Schl√ľs¬≠sel regel¬≠m√§¬≠√üig erneuert

- KPIs im Ziel­kor­ri­dor (kei­ne uner­klär­ten Ausreißer)

8. Ihr 90-Tage-Plan ‚Äď kon¬≠kret & realistisch

Mit einem kla¬≠ren 3‚ÄĎPha¬≠sen-Plan set¬≠zen Sie Schritt f√ľr Schritt Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen um, ohne Ihr Team zu √ľberfordern.

Ziel ist es, schnell ers­te Erfol­ge zu erzie­len, die Pro­zes­se dann gezielt aus­zu­bau­en und schließ­lich ska­lier­bar und sta­bil zu machen.

Pha¬≠se 1 (Tage 1‚Äď30): Basis schaf¬≠fen & schnel¬≠le Erfol¬≠ge erzielen

In den ers¬≠ten 30 Tagen geht es dar¬≠um, Trans¬≠pa¬≠renz √ľber Ihre Abl√§u¬≠fe zu schaf¬≠fen, die ers¬≠ten wich¬≠ti¬≠gen Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen umzu¬≠set¬≠zen und Mess¬≠in¬≠stru¬≠men¬≠te zu instal¬≠lie¬≠ren.

Schrit­te:

- Inven­tur der Prozesse

- Nut­zen Sie ein ein­fa­ches Inta­ke-Sheet (Excel oder Goog­le Sheet), um alle wie­der­keh­ren­den Auf­ga­ben zu erfassen:

- Was wird aktu­ell manu­ell erledigt?

- Wie oft pro Monat?

- Wie lan­ge dau­ert ein Durchlauf?

- Ziel: Klar­heit, wel­che Pro­zes­se die größ­ten Zeit­fres­ser sind.

- Nut­zen Sie ein ein­fa­ches Inta­ke-Sheet (Excel oder Goog­le Sheet), um alle wie­der­keh­ren­den Auf­ga­ben zu erfassen:

- Top 3 Work¬≠flows umset¬≠zen ‚Äď Ihre ers¬≠ten Quick Wins:

- Order Paid ‚Üí CRM & E‚ÄĎMail

Bestel¬≠lung bezahlt ‚Üí Kun¬≠den¬≠da¬≠ten auto¬≠ma¬≠tisch ins CRM √ľber¬≠tra¬≠gen ‚Üí Begr√ľ¬≠√üungs- oder Will¬≠kom¬≠mens¬≠mail starten. - Cart Aban¬≠don¬≠ment (3‚ÄĎstufig)

Drei¬≠tei¬≠li¬≠ge Erin¬≠ne¬≠rungs¬≠se¬≠rie f√ľr Waren¬≠korb¬≠ab¬≠bre¬≠cher per E‚ÄĎMail oder SMS. - Low Stock ‚Üí Ein¬≠kauf + Ads-Drosselung

Wenn ein Pro¬≠dukt knapp wird ‚Üí Ein¬≠kauf infor¬≠mie¬≠ren + Wer¬≠be¬≠bud¬≠get f√ľr die¬≠ses Pro¬≠dukt auto¬≠ma¬≠tisch reduzieren.

- Order Paid ‚Üí CRM & E‚ÄĎMail

- Moni­to­ring einrichten

- Slack-Alerts f√ľr Fehlermeldungen.

- Dash­board, das Erfolg und Feh­ler­quo­te zeigt.

- Ein¬≠heit¬≠li¬≠che Namens¬≠kon¬≠ven¬≠tio¬≠nen f√ľr Work¬≠flows (z. B. shopify_orderPaid_to_CRM_v1).

- Daten­grund­la­ge verbessern

- Pro­duk­tat­tri­bu­te ver­ein­heit­li­chen (Grö­ßen, Far­ben, Kategorien).

- Ein¬≠deu¬≠ti¬≠ge IDs f√ľr Kun¬≠den und Bestel¬≠lun¬≠gen pr√ľ¬≠fen und sau¬≠ber pflegen.

Ergeb­nis nach Pha­se 1:

- Sp√ľr¬≠ba¬≠re Zeitersparnis

- Weni­ger manu­el­le Fehler

- Ers¬≠te Berich¬≠te und Kenn¬≠zah¬≠len verf√ľgbar

Pha¬≠se 2 (Tage 31‚Äď60): Mar¬≠ke¬≠ting ska¬≠lie¬≠ren & Kun¬≠den¬≠ser¬≠vice entlasten

Jetzt erwei­tern Sie Ihre Auto­ma­ti­sie­run­gen auf umsatz­stei­gern­de Mar­ke­ting­pro­zes­se und Kun­den­ser­vice-Opti­mie­run­gen.

Schrit­te:

- Post-Purcha­se-Serie ausbauen

- Inhal­te: Pfle­ge­hin­wei­se, How-to-Vide­os, Cross-Sel­ling-Ange­bo­te, Bewertungsaufforderung.

- Ziel: Mehr Fol­ge­käu­fe, gerin­ge­re Retou­ren, bes­se­res Kundenerlebnis.

- Brow­se Aban­don­ment + Win­back-Flows aufsetzen

- Brow­se Aban­don­ment: Kun­den erin­nern, die mehr­fach ein Pro­dukt anse­hen, aber nicht kaufen.

- Win­back: Inak­ti­ve Kun­den nach 90 Tagen gezielt reaktivieren.

- Ser­vice-Auto­ma­ti­sie­run­gen starten

- Chat­bot mit Ant­wor­ten auf häu­fi­ge Fra­gen (FAQ).

- Auto­ma­ti­sches Ticket-Rou­ting zu den rich­ti­gen Abteilungen.

- RMA-Flow (Retou­ren­ma­nage­ment) automatisieren.

- Con­tent-Auto­ma­ti­sie­rung

- Vor¬≠la¬≠gen f√ľr Produkt-Launches.

- Auto­ma­ti­sche Ver­öf­fent­li­chung von Blog­ar­ti­keln in Social Media.

Ergeb­nis nach Pha­se 2:

- Mehr Wie­der­käu­fe

- Weni­ger Support-Tickets

- Bes¬≠se¬≠rer Self-Ser¬≠vice f√ľr Kunden

Pha¬≠se 3 (Tage 61‚Äď90): Sup¬≠p¬≠ly Chain opti¬≠mie¬≠ren & Vor¬≠her¬≠sa¬≠gen nutzen

In der letz¬≠ten Pha¬≠se opti¬≠mie¬≠ren Sie Ihre Lie¬≠fer¬≠ket¬≠te und f√ľh¬≠ren ein¬≠fa¬≠che Vor¬≠her¬≠sa¬≠ge¬≠mo¬≠del¬≠le ein.

Schrit­te:

- PO-Draft-Auto­ma­tio­nen + Lieferanten-Workflows

- PO = Purcha­se Order (Bestel­lung an Lie­fe­ran­ten) auto­ma­tisch erstel­len, wenn Lager­be­stand unter Mini­mum fällt.

- Lie¬≠fe¬≠ran¬≠ten per API (Pro¬≠gram¬≠mier¬≠schnitt¬≠stel¬≠le) oder auto¬≠ma¬≠ti¬≠sier¬≠ter E‚ÄĎMail ansto√üen.

- Rep­le­nish­ment-E-Mails

- Auto­ma­ti­sche Erin­ne­rung an Kun­den, Ver­brauchs­pro­duk­te nachzubestellen.

- Ein¬≠fa¬≠che Fore¬≠casts einf√ľhren

- Moving Avera¬≠ge (glei¬≠ten¬≠der Durch¬≠schnitt) f√ľr Ihre meist¬≠ver¬≠kauf¬≠ten SKUs, um Sicher¬≠heits¬≠be¬≠st√§n¬≠de auto¬≠ma¬≠tisch anzupassen.

- Gover¬≠nan¬≠ce einf√ľhren

- Run¬≠book (Schritt-f√ľr-Schritt-Anlei¬≠tung zur Probleml√∂sung)s (Schritt-f√ľr-Schritt-Anlei¬≠tun¬≠gen f√ľr St√∂rungen).

- Onboar¬≠ding-Mate¬≠ri¬≠al f√ľr neue Mitarbeiter.

- Quar¬≠tals¬≠wei¬≠ser Review-Rhyth¬≠mus f√ľr alle Automationen.

Ergeb­nis nach Pha­se 3:

- Sta­bi­le Prozesse

- Gerin­ge­re Out-of-Stock-Quote

- Ska­lier­ba­res Automations-Setup

Anhän­ge, Vor­la­gen & Formeln

- A) ROI-Quick-Rech­ner (ver­ein­fach­tes Modell)

So berech­nen Sie schnell, ob sich eine Auto­ma­ti­sie­rung rechnet:

For­meln:

- Zeitersparnis/‚ÄčMonat: (Anzahl Tasks √ó Zeit pro Task) √ó Automationsgrad

- Kos­ten­er­spar­nis: Zeit­er­spar­nis × durch­schnitt­li­cher Stundensatz

- Mehr¬≠um¬≠satz: (Waren¬≠korb¬≠ab¬≠bre¬≠cher-Reco¬≠very + Rep¬≠le¬≠nish¬≠ment + Cross-Sell) ‚ąí Rabatte

- ROI: (Mehr¬≠um¬≠satz + Kos¬≠ten¬≠er¬≠spar¬≠nis ‚ąí Tool¬≠kos¬≠ten ‚ąí Imple¬≠men¬≠tie¬≠rung) √∑ Implementierung

Bei­spiel­rech­nung:

- 600 manu­el­le Tasks pro Monat × 3 Minu­ten = 1.800 Minu­ten = 30 h

- Auto¬≠ma¬≠ti¬≠ons¬≠grad 80 % ‚áí 24 h gespart √ó 35 ‚ā¨/‚Äčh = 840 ‚ā¨ Kostenersparnis

- Waren¬≠korb¬≠ab¬≠bre¬≠cher-Reco¬≠very: +6.000 ‚ā¨ Umsatz/‚ÄčMonat bei 10 % Mar¬≠ge = 600 ‚ā¨ DB

- Tool¬≠kos¬≠ten: 150 ‚ā¨

- Ein¬≠ma¬≠li¬≠ge Imple¬≠men¬≠tie¬≠rung: 2.000 ‚ā¨

- Pay­back-Zeit: Weni­ger als 3 Monate

- B) Rol­len & RACI

- Owner: Ver­ant­wor­tet das Busi­ness-Ziel und das Budget.

- Buil­der: Baut die Work­flows technisch.

- Review­er: Tes­tet, misst KPIs, gibt frei.

- IT/DSB: Pr√ľft Sicher¬≠heit & Datenschutz.

- C) E‚ÄĎMail-Check¬≠lis¬≠te (recht¬≠lich & praktisch)

- Dou­ble Opt-In (DOI) einhalten

- Abmel­de­link & Impres­sum in jeder Mail

- SPF/DKIM/DMARC ein­ge­rich­tet (Authen­ti­fi­zie­rung)

- Sau­be­re Seg­men­tie­rung (Käu­fer, Leads, inak­tiv, VIP)

- Kla­re Betreff­zei­len & Preheader

- Ein kla¬≠rer CTA pro E‚ÄĎMail

- Mobi­le Opti­mie­rung getestet

- D) Tech­ni­sche Mus­ter (Map­ping & Upsert)

- Upsert Key: Kom¬≠bi¬≠na¬≠ti¬≠on aus E‚ÄĎMail + Shop-ID oder exter¬≠ner CustomerID

- Map­ping-Tabel­le: z. B. shop.first_name → crm.firstName

- Datums­for­mat: ISO 8601 (UTC) und Zeit­zo­nen sau­ber behandeln

Häu­fi­ge Stol­per­fal­len (und wie Sie sie vermeiden)

- Zu viel auf ein¬≠mal: 20 Flows star¬≠ten, kei¬≠nen sau¬≠ber fer¬≠tig¬≠stel¬≠len ‚Üí Gegen¬≠mit¬≠tel: Road¬≠map, WIP‚ÄĎLimit.

- Kei¬≠ne Monitoring‚ÄĎKultur: Flows lau¬≠fen ‚Äěirgend¬≠wie‚Äú ‚Üí Gegen¬≠mit¬≠tel: Alerts, w√∂chent¬≠li¬≠ches Review.

- Dublette‚ÄĎH√∂lle im CRM: Kein Upsert ‚Üí Gegen¬≠mit¬≠tel: ein¬≠deu¬≠ti¬≠ge Keys, Merge‚ÄĎRegeln.

- Rechts¬≠ri¬≠si¬≠ken: Mails ohne DOI ‚Üí Gegen¬≠mit¬≠tel: sau¬≠be¬≠res Opt‚ÄĎin, kla¬≠re Texte.

- Preis¬≠au¬≠to¬≠ma¬≠tis¬≠men ohne Gren¬≠zen: Mar¬≠ke ver¬≠w√§s¬≠sert ‚Üí Gegen¬≠mit¬≠tel: Min‚ÄĎ/‚ÄčMax‚ÄĎRegeln, manu¬≠el¬≠le Frei¬≠ga¬≠be bei Abweichung.

- Abhän­gig­keit ein­zel­ner Per­so­nen: Kein Wis­sens­trans­fer → Gegen­mit­tel: Doku­men­ta­ti­on + Schulung.

E‚ÄĎCommerce Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung pr√ľ¬≠fen, anpas¬≠sen und erweitern

Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung im E‚ÄĎCommerce ist kein ein¬≠ma¬≠li¬≠ges Pro¬≠jekt, das man ein¬≠mal umsetzt und dann vergisst.

Es ist viel¬≠mehr ein dau¬≠er¬≠haf¬≠ter Betriebs¬≠mo¬≠dus ‚Äď √§hn¬≠lich wie Buch¬≠hal¬≠tung, Mar¬≠ke¬≠ting oder Kundenservice.

Sobald die ers¬≠ten Pro¬≠zes¬≠se auto¬≠ma¬≠ti¬≠siert sind, beginnt ein fort¬≠lau¬≠fen¬≠der Zyklus aus Pr√ľ¬≠fen, Anpas¬≠sen und Erwei¬≠tern.

Mit 3‚Äď5 stra¬≠te¬≠gisch aus¬≠ge¬≠w√§hl¬≠ten Work¬≠flows k√∂n¬≠nen Sie bereits in den ers¬≠ten Wochen sp√ľr¬≠ba¬≠re Ergeb¬≠nis¬≠se erzielen:

- Ent­las­tung Ihres Teams, weil repe­ti­ti­ve Auf­ga­ben auto­ma­tisch ablaufen

- Mehr Umsatz, weil weni­ger Kun­den im Kauf­pro­zess ver­lo­ren gehen

- Höhe­re Kun­den­zu­frie­den­heit, weil Bestel­lun­gen schnel­ler, trans­pa­ren­ter und per­sön­li­cher abge­wi­ckelt werden

Die­se ers­ten Erfol­ge schaf­fen die Grund­la­ge, um Ihre Auto­ma­ti­sie­rung sys­te­ma­tisch aus­zu­bau­en:

- Moni¬≠to¬≠ring & Feh¬≠ler¬≠kon¬≠trol¬≠le ‚Äď Sicher¬≠stel¬≠len, dass alle Pro¬≠zes¬≠se sta¬≠bil laufen.

- Daten¬≠qua¬≠li¬≠t√§t opti¬≠mie¬≠ren ‚Äď Ein¬≠heit¬≠li¬≠che IDs, sau¬≠be¬≠re Kate¬≠go¬≠rien, aktu¬≠el¬≠le Produktinformationen.

- Mar¬≠ke¬≠ting Jour¬≠neys erwei¬≠tern ‚Äď Vom ein¬≠fa¬≠chen Will¬≠kom¬≠mens¬≠flow hin zu per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠sier¬≠ten, ereig¬≠nis¬≠ge¬≠steu¬≠er¬≠ten Kampagnen.

- Sup¬≠p¬≠ly-Chain-Flows inte¬≠grie¬≠ren ‚Äď Bestell- und Lager¬≠pro¬≠zes¬≠se voll¬≠st√§n¬≠dig mit Lie¬≠fe¬≠ran¬≠ten verkn√ľpfen.

- Pr√§¬≠dik¬≠ti¬≠ve Ele¬≠men¬≠te ein¬≠f√ľh¬≠ren ‚Äď Mit KI-gest√ľtz¬≠ten Pro¬≠gno¬≠sen Nach¬≠fra¬≠ge, Lager¬≠be¬≠st√§n¬≠de und Prei¬≠se optimieren.

ūüí° Wich¬≠tig:

Gehen Sie Schritt f√ľr Schritt vor. Ver¬≠su¬≠chen Sie nicht, alle Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠run¬≠gen gleich¬≠zei¬≠tig ein¬≠zu¬≠f√ľh¬≠ren ‚Äď sonst ris¬≠kie¬≠ren Sie √úber¬≠las¬≠tung und Fehler.

Jede funk¬≠tio¬≠nie¬≠ren¬≠de Auto¬≠ma¬≠ti¬≠sie¬≠rung ist ein dau¬≠er¬≠haf¬≠ter Gewinn, der sich Monat f√ľr Monat bezahlt macht.

Ihr nächs­ter Schritt:

- W√§h¬≠len Sie heu¬≠te drei Work¬≠flows aus, die f√ľr Ihr Gesch√§ft den gr√∂√ü¬≠ten Hebel haben.

- Set­zen Sie die­se inner­halb der nächs­ten 30 Tage um.

- Mes­sen Sie die Ergeb­nis­se und bau­en Sie danach wei­ter aus.

So wird Auto­ma­ti­sie­rung vom theo­re­ti­schen Kon­zept zu einem prak­ti­schen Wett­be­werbs­vor­teil, den Ihre Kon­kur­renz nicht so schnell kopie­ren kann.

Schreibe einen Kommentar zu "E Commerce Automatisierung ‚Äď √úbergreifende Prozesse, die Ihr Business auf Autopilot bringen"